Quali sono le parole e che caratterizzano la sostenibilità ecologica e sociale? E quali sono i significati collegati a queste parole? Questo è il luogo dove approfondire le sfaccettature, le complessità e le sinapsi che esistono tra un termine e l'altro. Naviga tra i temi de La Svolta!

Hai domande?

Sei nel posto giusto

Cambiamento climatico

Che cos’è il cambiamento climatico?

Il vocabolario è un volume ormai sempre pronto a nuovi aggiornamenti, soprattutto negli ultimi anni, quando sono stati inseriti inglesismi e termini di uso comune. Ormai le parole cambiano e aumentano sempre di più, anche grazie alle nuove generazioni che portano a una conversazione diversa e più digitalizzata. Ma non sono solo i social o la comunicazione stessa a evolversi con nuovi termini: anche il clima e i fenomeni atmosferici.

Con la crisi climatica che avanza, i fenomeni meteo negativi sono sempre più intensi e frequenti, capaci in poche ore di sconvolgere l’ambiente. Comprendere a fondo i termini tecnici della meteorologia e gli eventi estremi che ci colpiscono può essere utile per prepararci ad affrontarli e a difenderci. Non solo trombe d’aria improvvise, temporali, grandinate e alluvioni, esistono anche altri fenomeni atmosferici che non tutti conoscono, come downburst, virga o bow-echo.

Gli eventi climatici estremi nel 2022

Per le Nazioni Unite il climate change rappresenta le variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Questi cambiamenti possono avvenire in maniera naturale oppure no. A partire dal XIX secolo infatti le attività umane sono state il fattore principale all'origine dei cambiamenti climatici.

Proprio il 2022 è stato un anno ricco di eventi meteo estremi. Facendo fede agli ultimi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, se ne sono contati 132, il numero più alto della media annuale dell’ultimo decennio.

Considerando che l’anno non è ancora concluso, il numero di fenomeni estremi verificatisi nel nostro Paese risulta già più alto della media degli ultimi anni. Secondo Legambiente, tra il 2010 e il mese di luglio 2022 in Italia ce ne sono stati 1318, con impatti su 710 comuni italiani.

La maggior parte ha riguardato allagamenti in seguito a piogge intense (516 episodi), trombe d’aria (367), piogge (157), esondazioni fluviali (123). Seguono grandinate (63), siccità prolungata (55), frane (55). La crisi climatica sta sicuramente amplificando l’intensità e frequenza di questo tipo di fenomeni.

Termini vecchi e nuovi per i fenomeni atmosferici

Cambia il clima e cambiano anche i termini dei fenomeni atmosferici e ora non possiamo più accontentarci di sapere ascoltare le previsioni meteorologiche e capire cosa dicono: serve di più. Per capire davvero quello che sta succedendo al clima bisogna parlare la sua stessa lingua e imparare nuovi termini. L’espressione crisi climatica, per esempio sarebbe da usare soprattutto quando ci sono fenomeni eccezionali come le recenti ondate di calore (un vero e proprio campanello d’allarme).

Partiamo dalla base. Per pioggia, a esempio, intendiamo una precipitazione atmosferica che raggiunge il suolo in forma liquida. All’origine la pioggia si forma per l’accrescimento di goccioline d’acqua o di cristalli di ghiaccio all’interno delle nubi. Queste particelle, una volta superato un certo peso, non sono più sostenute dai moti dell’aria e cadono verso il suolo; i cristalli di ghiaccio quando incontrano temperature positive fondono. La precipitazione però può anche evaporare prima di toccare terra e creare così una specie di cortina scura sospesa alla base della nube. Questo fenomeno, detto virga, avviene quando sotto la copertura nuvolosa è presente uno strato d’aria molto secca. La virga però non raggiunge il suolo e quindi non rientra nella categoria delle precipitazioni. La pioggia, soprattutto se è temporalesca, può creare dei danni in quanto può provocare delle inondazioni mettendo in pericolo vite umane.

La neve, invece, è composta da cristalli di ghiaccio formatisi all’interno di una nube a temperatura negativa, quando il vapore acqueo gela direttamente attorno a microscopici nuclei solidi. I cristalli di ghiaccio si aggregano a poco a poco formando le ramificazioni (dendriti) che compongono i fiocchi di neve. Quando i fiocchi sono sufficientemente pesanti cadono al suolo.

La tromba d’aria descrive sia quelle marine sia i vortici d’aria sul terreno. In particolare quelle di terra vengono chiamate tornado, nome di origine spagnola. Questi solo alcuni esempi di alcune delle parole più conosciute riferite al clima, ecco invece quelle che dobbiamo imparare oggi per far fronte ai nuovi eventi climatici.

La parola downburst (tipica statunitense) traduce le forti raffiche di vento da temporale, molto intense, anche sopra i 200 chilometri orari. Dibow-echo invece è una parola molto tecnica che indica una curvatura che si forma quando piove e che presenta bande esterne a forme semicircolari. Una linea temporalesca che porta raffiche di vento molto veloci e piogge intense e che si è verificata, per esempio, a metà agosto scorso, tra Ferrara e Modena, causando gravi danni a case e infrastrutture.

Il termine cumulonembo deriva dal latino e spesso è il segnale dell’arrivo di un temporale. Questo sta a indicare nubi temporalesche a sviluppo verticale, grandi, spesso nere e con fulmini, con una forma a un fungo atomico. Quando il cumulonembo raggiunge la tropopausa, lo strato che separa troposfera da stratosfera, la nube si appiattisce e ne forma un’altra dalla forma di incudine appunto. Una nube in fase matura che può essere associata a fulmini o alle grandinate.

A causa della crisi climatica, però, il termine tecnico oggi è più comune è albedo e cioè quanto una superficie riflette i raggi del sole: più la superficie è chiara, più la componente riflessa è maggiore rispetto a quella assorbita.

Anche la parola derecho potrebbe diventare comune: questo è un fronte temporalesco vasto che dura nel tempo. Si sposta rimanendo sempre intatto e nella fase frontale scatena downburst.

Squall line è invece una linea di più temporali uno accanto all’altro che si sposta. Se si parla invece di parte primordiale del temporale si usa il termine cumulo congesto, e temporale grandinigeno quando arriva la grandine.

Riscaldamento globale e cambiamenti climatici, un rapporto di causa effetto da monitorare

In tema cambiamento climatico un’altra parola correlata e sempre più utilizzata negli ultimi tempi è global warming, o riscaldamento globale, un fenomeno che rende più alte le temperature medie globali per l'aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, come l'anidride carbonica. Le cause predominanti del riscaldamento globale sono da ricercare come ormai è noto, nell'attività umana per le emissioni nell'atmosfera terrestre di crescenti quantità di gas serra, che hanno generato l’incremento dell'effetto serra e ad altri fattori.

Le conseguenze del riscaldamento globale sono molte e hanno un impatto significativo sull'ecosistema e sulla vita umana. Come a esempio alcuni cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi anni, tra questi la riduzione delle riserve di ghiaccio che influisce sui cicli climatici, la perdita di habitat che sta causando la scomparsa di molte specie animali e la frequenza di eventi estremi come inondazioni, siccità e tempeste, che mettono a dura prova le comunità umane. Una delle conseguenze che preoccupa di più è sicuramente l'innalzamento del livello del mare che sta minacciando le coste e le isole, soprattutto in alcune regioni del mondo.

Questa situazione ha portato vari paesi ad adottare delle misure per cercare di limitare questo fenomeno. Le misure correttive immediate sono quelle che ruotano intorno alla riduzione della concentrazione di CO2 nell'atmosfera attraverso alcune azioni. In primis ci sarebbe l'abbattimento dell'uso dei combustibili fossili e l'utilizzo di fonti di energia alternativa o rinnovabile o aumento dell'efficienza energetica. L’altra soluzione è quella del sequestro di CO2 in atmosfera grazie a una maggiore quantità di alberi piantati, oppure con l'uso di appositi filtri industriali e relativo stoccaggio.

L’aumento del riscaldamento globale è confermato anche dagli ultimi dati comparati dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) per il 2022 quando il mondo è stato almeno 1,15°C più caldo rispetto all’età preindustriale e gli ultimi 8 anni sono anche i più caldi di sempre. Con 1,15 gradi sopra la media del periodo 1850-1900, il riscaldamento globale 2022 si piazza al 5° o 6° posto tra gli anni più caldi da quando esistono le rilevazioni scientifiche. Gli ultimi 10 anni, tra il 2013 e il 2022, sono stati 1,14°C più caldi della media della seconda metà dell’800. Se vogliamo guardare all’ Italia, dove il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1800 con +1,15°C rispetto al periodo 1991-2020, il riscaldamento globale aumenta in media di 0,39°C per decennio.

Che cosa sono le emissioni di CO2?

Uno degli argomenti su cui più si dibatte in tema di ambiente è quello riguardante le emissioni di anidride carbonica (denominata CO2 dalla formula molecolare della stessa). Un gas prodotto da tantissime azioni quotidiane della nostra vita, in pratica ogni cosa che abbia a che fare con l'utilizzo dell'energia elettrica. Anche per questo, per la facilità con cui si procuce anidride carbonica persino svolgendo i compiti più elementari, agire in modo importane sulla riduzione delle emissioni è tanto complicato quanto dipendente dalla nostra volontà.

Quando l'emissione di anidride carbonica diventa pericolosa?

Le emissioni di CO2 non sarebbero un problema se fossero contenute. Il guaio per la Terra si presenta nel momento in cui l'emissione diventa superiore a quello che le fonti di assorbimento possono reggere o in generale a quanto si riesce a farne uscire dall'atmosfera del pianeta su cui viviamo. Al momento, secondo gli ultimi studi in materia, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera ha superato i 400 ppm (parti per milione) e cresce di 2,5 ppm ogni anno. Questo crea il fenomeno conosciuto come effetto serra, uno strato attorno all'atmosfera, invisibile, ma pericoloso per la nostra vita perché trattiene il calore e contribuisce all'innalzamento della temperatura terrestre.

Quando ancora non c'era stata la rivoluzione industriale gli equilibri naturali erano molto più facili da controllare. I livelli di CO2 erano a 270 ppm, ora sono oltre i 400 ormai dal 2020 ed è necessario (spiegano gli esperti) scendere almeno a 350 ppm, anche perché la CO2 rimarrà nell'aria per molto tempo e avrà effetti malevoli per il nostro pianeta ancora per molto tempo. Nel frattempo sarà necessario invertire la rotta e perseguire le politiche (alcune delle quali già in atto) per ridurre l'anidride carbonica.

Emissioni di CO2: gli obiettivi posti dall'Unione Europea

Proprio per questo l'Unione Europea si è data l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030. Per arrivare a questo traguardo sono stati stabiliti determinati paletti che il mondo industriale dovrà evitare di superare e sono stati previsti degli investimenti a lungo termine. Intanto sono stati eliminati i permessi di emissione gratis per l'aviazione e gli operatori marini.

I settori di industria ed energia dovranno ridurre le emissioni dal 43%al 61% ed è stato creato un fondo sociale per il clima in cui finiranno i proventi del mercato del carbonio per un totale di 70 miliardi in sette anni, grazie ai quali saranno cofinanziati i regimi di incentivazione dei singoli stati membri per l'acquisto di auto a emissioni zero e per la riqualificazione energetica degli edifici.

Nel mercato automobilistico, uno degli obiettivi è fermare la vendita di veicoli a benzina e diesel entro il 2035. Serviranno in tal senso diversi punti di ricarica e per questo saranno installate colonnine ogni 60 km per l'elettrico e ogni 160 m per l'idrogeno. Altri provvedimenti riguardano la tassazione minima, sempre su benzina e gasolio, che aumenterà mentre diminuiranno quelle per l'elettricità.

Anche grazie ai fondi europei, l'Italia ha alzato dal 33 al 43,7% gli obiettivi di riduzione delle emissioni per agricoltura, trasporti ed edifici. In tutto i Paesi aderenti all'Unione Europea dovranno contribuire entro il 2030 a tagliare le emissioni di CO2 di 310 milioni di tonnellate. Per ridurre il fenomeno le politiche nazionali e internazionali si sono dirette in particolar modo sulla produzione di energia elettrica e sull'impatto degli autoveicoli, in modo da eludere le previsioni secondo cui nel 2050 si arriverà a emissioni pari a 550-630 ppm ogni anno.

Data l'importanza del problema, gli esperti hanno provato a capire quali altri fenomeni causino l'emissione di anidride carbonica, pur in maniera minore. Il rapporto Livestock’s Long Shadow, pubblicato nel 2008 dalle Nazioni Unite, ha per esempio evidenziato nel 2008 come allora gli allevamenti di bestiame avessero emissioni anche maggiori rispetto al settore trasporti, addirittura pari a due terzi delle emissioni agricole di gas serra.

Negli ultimi anni è diventato preponderante all'interno delle nostre vite lo smartphone. Alcune delle case che producono i nuovi telefoni, così come quelle che si occupano della trasmissione del segnale, stanno portando delle attività per ridurre la produzione di CO2 dovuta a un'idea molto “usa e getta” degli smartphone, contro cui l'idea è stata quella di puntare su smartphone ricondizionati che evitano in egual modo anche l'ammassarsi dei rifiuti solidi, portati così a una seconda vita.

Cosa provoca l'aumento eccessivo dell'anidride carbonica?

Parlando di CO2 è importante porre la giusta attenzione anche alla presenza della stessa all'interno degli ambienti chiusi, dove la concentrazione rischia di crescere a livelli molto elevati, soprattutto in presenza di tante persone. Le alte concentrazioni creano infatti problemi quali mal di testa e in generale problematiche relative alle prestazioni decisionali. A confermarlo è stato uno studio portato avanti nel 2013 dagli scienziati del Lawrence Berkeley Laboratory, in California, che hanno evidenziato importanti cali di concentrazione per chi si trova in condizioni di elevata presenza di CO2.

Emissioni CO2, il problema della deforestazione

Oltre alla produzione di CO2, una delle azioni dell'uomo che sta rendendo pericolosa la sempre più dominante presenza di anidride carbonica nell'aria è la deforestazione. Tagliando gli alberi, il cui compito è anche quello di assorbire CO2 per rilasciare l'ossigeno necessario alla nostra vita, riduciamo anche la possibilità che venga ridotta la presenza di questo gas nell'aria. Proprio in virtù delle problematiche legate alla deforestazione, un altro obiettivo delle politiche comunitarie è quello di piantare tre miliardi di alberi entro il 2030.

Emissioni CO2, lo strano caso delle acque minerali

Negli ultimi tempi, paradossalmente, è diventato invece un problema per il mercato delle acque minerali la scarsa produzione di anidride carbonica. Questo perché nonostante nell'atmosfera, come detto, ce ne sia una quantità sproporzionata rispetto a quella che servirebbe, è diventato sempre meno sostenibile economicamente il processo di lavorazione per trattenere il gas e utilizzarlo nelle bibite, come nelle acque frizzanti. Il presidente di Acqua Sant'Anna, Alberto Bertone, ha dichiarato come sia diventata «letteralmente introvabile» la CO2 che ritroviamo nella bevanda più usata per dissetarci.

Un problema che non ha riguardato tutti i produttori, ma solo una parte, quella che si è affidata alle aziende i cui processi per trattenere la CO2 sono affidati alla produzione di ammoniaca e urea. Sono infatti le realtà che utilizzano grandi quantità di gas metano, oggi sempre più costoso per gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina. Aumentando il prezzo del metano, la produzione è drasticamente scesa e alcune realtà hanno dovuto affidarsi alle proprie scorte.

Chi ha coniato il termine climate change?

La persona che per prima documentò il cambiamento climatico fu Eunice Newton Foote, una suffragetta e scienziata rimasta sconosciuta fino al 2011. Per quasi duecento anni nessuno ha mai saputo niente del suo articolo intitolato “Circostanze che influenzano il calore dei raggi del sole”. Poi, dieci anni fa, un geologo in pensione di nome Ray Sorenson si imbattè in uno dei lavori della donna che, per prima, aveva stabilito una connessione tra anidride carbonica e climate change, senza ricevere mai alcun riconoscimento. E, finalmente, questa statunitense si prese i meriti che le spettavano. E che erano andati a un altro. A un uomo.

Era il 26 maggio del 1859, infatti, quando il fisico irlandese John Tyndall dimostrò alla Royal Society di Londra, una prestigiosa accademia scientifica inglese fondata nel 1660, che diversi gas potevano assorbire calore: “Così l'atmosfera ammette l'ingresso del calore solare, ma ne controlla l'uscita e il risultato è una tendenza ad accumulare calore sulla superficie del pianeta”, spiegò lo scienziato ai suoi colleghi. Era la prima volta che qualcuno scopriva e analizzava il cosiddetto “effetto serra”. O forse no? Tre anni prima, nel 1856, Eunice Foote arrivò alle stesse conclusioni. Ma nella sua lettera alla Royal Society, Tyndall sottolineò che "nulla, per quanto ne so, è stato pubblicato sulla trasmissione del calore radiante attraverso i corpi gassosi".

Eugene si trovava a ben cinquemila chilometri di distanza, nello stato di New York. Era una lontana parente di Sir Isaac Newton, il padre della legge della gravitazione universale, ed era una donna istruita: frequentò un seminario femminile e prese lezioni di scienze in un college maschile. Suo marito Elisha Foote, che sposò nel 1841, era un inventore e un giudice. Sette anni dopo i due coniugi furono tra i primi firmatari della “Declaration of Sentiments” firmata a Seneca Falls, il luogo in cui si trasferirono: si trattava di uno dei documenti fondanti del movimento femminista del Paese.

Come riporta il Washington Post, i Footes conducevano esperimenti scientifici nel tempo libero e Elisha divenne membro dell’AAAS, l’Associazione americana per l’avanzamento della scienza, che è la società scientifica che oggi pubblica la rivista Science. Nel 1856, dopo un suo intervento, l’articolo di sua moglie venne letto dal primo segretario della Smithsonian Institution, Joseph Henry, probabilmente perché venisse preso sul serio. Disse che “la scienza non è di nessun paese e di nessun sesso. La sfera della donna abbraccia non solo il bello e l’utile, ma anche il vero”. E poi lesse l’articolo in cui Eunice parlava del suo esperimento.

In quel periodo gli scienziati discutevano del perché le vette delle montagne, anche se più vicine al Sole, fossero più fredde delle valli. Alla scienziata bastarono due cilindri di vetro, quattro termometri e la luce del sole per scoprire il motivo di questa ambiguità: più anidride carbonica nell’aria significava temperature più alte. Nonostante, secondo Henry, ci fossero “molte difficoltà che precludevano qualsiasi tentativo di interpretare il loro significato”, l’articolo venne pubblicato pochi mesi dopo sull’American Journal of Science and Arts. La conclusione era questa: “An atmosphere of that gas would give the earth a high temperature”, ovvero un’atmosfera ricca di CO2 innalzerebbe la temperatura della Terra. Foote pubblicò anche altri articoli scientifici, ma poi abbandonò le sue ricerche. Il suo attivismo, però, non si fermò, così come la sua inventiva: nel 1860 ricevette un brevetto per un'imbottitura di scarpe di gomma.

Tyndall, “il padre della scienza climatica”, fu una celebrità. Continuò a fare scoperte in fisica e glaciologia fino alla sua morte, nel 1893. Diversi istituti nel mondo portano il suo nome, persino alcune vette montuose - Mounts Tyndall in California e in Australia -, numerosi ghiacciai e addirittura un cratere sulla Luna. Non sapremo mai se Tyndall abbia effettivamente rubato a Foote la sua scoperta. Ciò che è certo è che molte riviste britanniche, canadesi e tedesche fecero riferimento agli esperimenti della donna prima della scoperta di Tyndall. In particolare, quando l’’articolo apparve sul numero di novembre 1856 dell'American Journal of Science and Arts, fu poi ripreso dal Philosophical Magazine. E chi era uno dei redattori della rivista? Sì, proprio John Tyndall.

Carbon neutrality: cos’è la neutralità carbonica e come si può raggiungere?

I gravi impatti che il cambiamento climatico sta avendo sul pianeta sono ormai sotto gli occhi di tutti. Le conseguenze di questa situazione sono molteplici: siccità, alte temperature, inondazioni e frane, l’aumento del livello del mare, l’acidificazione degli oceani e la perdita di biodiversità. Queste per citare solo quelle meteorologiche, senza considerare poi quelle sociali ed economiche.

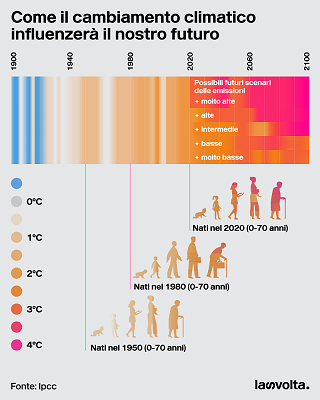

L’Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC), Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, suggerisce per questo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio, la famosa Carbon neutrality, entro la metà del 21° secolo. Raggiungere la neutralità climatica è una delle maggiori sfide in questo momento per il mondo ed è anche l’obiettivo stabilito nell’Accordo di Parigi sul clima firmato da 195 Paesi.

“Carbon neutral” nel 2006 è stata la parola dell’anno del New Oxford American Dictionary e da allora si è diffusa in tutto il mondo. Secondo l’IPCC la carbon neutrality si raggiunge quando “le emissioni antropogeniche di gas serra sono compensate da una pari quantità di emissioni ridotte, evitate o sequestrate all’interno di un determinato orizzonte temporale”. Quindi, la neutralità del carbonio coincide con il raggiungimento di emissioni nette di gas serra pari a zero, bilanciandole in modo tale che siano uguali, o inferiori, alle emissioni rimosse tramite l’assorbimento naturale del pianeta. Per definizione quindi carbon neutrality indica l’equilibrio tra l’emissione di carbonio e l’assorbimento delle emissioni dai pozzi di carbonio naturali.

Per capire cosa si intende per carbon neutrality è necessario una piccola spiegazione tecnica, che parte dal capire che cosa significa zero emissioni nette e quindi il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall'atmosfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio; per far questo l'emissione dei gas a effetto serra (GHG) dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio. Entrano in scena ora i pozzi di assorbimento dei sistemi fatti per assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle emesse. I principali pozzi di assorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste e dagli oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di CO2 all'anno. Oggi però nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere la giusta quantità di carbonio dall'atmosfera, che sia utile a combattere il riscaldamento globale. In più il carbonio conservato nei pozzi naturali viene rilasciato nell'atmosfera attraverso gli incendi, i cambiamenti nell'uso del terreno o i disboscamenti. Per raggiungere la carbon neutrality quindi è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio.

Per compensare le emissioni di carbonio e raggiungere la carbon neutrality si può compensare le emissioni prodotte in un settore riducendole in un altro grazie alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica o altre tecnologie pulite e anche con la delocalizzazione della CO2.

Dalla COP21 e con l’adozione dell’Accordo di Parigi sul clima, un numero crescente di nazioni, ma anche di organizzazioni pubbliche e imprese private, si sono impegnate per contrastare concretamente i cambiamenti climatici e per perseguire l’obiettivo comune della Climate Neutrality, prerequisito fondamentale per stabilizzare le temperature globali. La Climate Neutrality rappresenta la condizione in cui le emissioni antropogeniche di tutti i gas a effetto serra (GHG) nell’atmosfera generate da un’azienda durante un dato periodo di tempo, riescono a essere bilanciate da pari compensazioni, rimozioni o assorbimenti.

Le Strategie di Carbon e Climate Neutrality vanno quindi intese come delle tappe verso il raggiungimento dell’obiettivo finale il Net Zero Emissions, ovvero l’eliminazione totale delle emissioni nette di gas serra prodotte dall’uomo, lungo tutta la filiera produttiva di un’azienda entro il 2050. Se non si raggiunge questo, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera continuerà a salire, rendendo impossibile il contrasto al riscaldamento globale.

Come si diventa carbon neutral

Assodato che oggi uno degli obiettivi principali di un’impresa raggiungere la Carbon Neutrality, bisogna far capire alle stesse per farlo e come si diventa carbon neutral. Primo passo è quello di compensare tutte le emissioni di gas serra emesse dall’azienda e non solo anche da una specifica linea di prodotto.

Per far questo è necessario misurare la Carbon Footprint e quindi l’impatto dell’azienda o di una linea di prodotti dell’azienda in termini di emissioni di CO2. La Carbon Footprint può essere calcolata misurando le emissioni dirette e indirette dell’azienda in tre ambiti: con emissioni dirette da fonti o sorgenti all’interno dei confini organizzativi posseduti o controllati dall’azienda, che possono essere stazionarie come le caldaie a esempio, o mobili come i veicoli. Ci sono poi le emissioni indirette correlate alla combustione di combustibili associate alla produzione dell’energia finale. Vi sono infine altre emissioni indirette che si verificano nella Value Chain dell’azienda e sono le più difficili da controllare e di solito rappresentano la quota maggiore delle emissioni di un’azienda (produzione delle materie prime acquistate, viaggi d’affari, spostamenti casa-lavoro, gestione rifiuti, fasi di utilizzo e fine vita dei prodotti, ecc).

Per ricevere la certificazione carbon neutral il principale riferimento normativo è la specifica inglese PAS 2060, che detta una serie di misure e requisiti che i soggetti devono rispettare per dimostrare tale neutralità carbonica. In particolare per le aziende deve esserci un “Carbon Management Plan” che contenga riferimenti a una strategia di riduzione delle emissioni e di compensazione delle quote residue tramite crediti di carbonio, uno strumento finanziario che rappresenta la riduzione o la rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente dall'atmosfera. Questi crediti a loro volta devono rispettare determinati criteri di qualità (addizionalità, no double counting, permanenza, ecc), verificati da una parte terza indipendente.

Azienda carbon neutral, quali i vantaggi?

Oggi non esiste ancora un regolamento che obblighi le aziende a ridurre, azzerare o compensare le proprie emissioni di gas serra. Quindi chi decide di diventare un’azienda carbon neutral, investe volontariamente risorse finanziarie soprattutto per il mercato. I consumatori, infatti tendono a orientare i loro acquisti verso quelle aziende che dichiarano di perseguire i valori legati alla sostenibilità. Quindi molte aziende carbon neutral lo sono diventate principalmente per acquisire un posizionamento più competitivo sul mercato, per raggiungere nuove fasce di consumatori, quindi per vendere di più.

I principali vantaggi nell’essere un’azienda carbon neutral, sono legati all’innovazione della proposta per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti con un importante ritorno di immagine; costruire un posizionamento sul mercato come azienda leader sui temi della sostenibilità; fornire un contributo attivo alla riduzione delle emissioni dei propri clienti; contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU; aumentare l’attrattività e l’engagement nei confronti dell’azienda da parte degli investitori, dei clienti, dei partner, dei dipendenti e realizzare un premium price sui prodotti/servizi venduti, e quindi anche un ritorno economico.

Carbon neutrality 2050

Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° abbiamo visto quanto sia essenziale il traguardo delle emissioni zero entro la metà del ventunesimo secolo. Questo obiettivo è contenuto nell'Accordo di Parigi firmato da 195 paesi. In questo Accordo l’articolo 4 recita: “Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura […], le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile […] e a intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del secolo.”

A dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato il piano per rendere l'Europa climaticamente neutrale entro il 2050, il Green deal europeo. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la legge europea sul clima che inserisce la neutralità climatica nella legislazione vincolante comunitaria. Nella legge europea sul clima, l'Unione Europea si impegna a raggiungere il traguardo della neutralità carbonica, le cosiddette "emissioni zero" entro il 2050.

Il Parlamento europeo ha approvato il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, ma anche una riduzione delle emissioni del 60% entro il 2030. Si richiede ai singoli stati membri di divenire climaticamente neutrali, così che dopo il 2050 la CO2 rimossa dall'atmosfera sarà maggiore che quella prodotta. Inoltre, tutti i sussidi diretti o indiretti per i combustibili fossili dovranno essere eliminati al massimo entro il 2025. Nell’aprile 2021, si è raggiunto l’obbligo per l’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ed è stato istituito anche un comitato consultivo scientifico europeo indipendente sui cambiamenti climatici, per valutare la qualità degli interventi messi in campo e monitorare i progressi fatti dai Paesi.

Chi colpisce il climate change?

Di cambiamenti climatici si sente parlare ogni giorno in tutto il mondo, a intensità e frequenza diverse a seconda del periodo, del Paese, del media di riferimento e del disastro ambientale di turno.

A soffrirne non sono però solo i ghiacciai, il suolo, i boschi, le specie animali a rischio di estinzione, ma anche e soprattutto l’uomo. A rivelarlo una ricerca pubblicata lunedì sulla rivista Nature Climate Change che ha dimostrato attraverso l’intelligenza artificiale come l’85% della popolazione mondiale sia stata colpita dai cambiamenti climatici.

I ricercatori, dopo aver analizzato e mappato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale più di 100.000 studi sugli eventi che potrebbero essere collegati al riscaldamento globale, hanno abbinato l'analisi a un set di dati sui cambiamenti di temperatura e precipitazioni causati dall'uso di combustibili fossili e da altre fonti di emissioni di carbonio.

I risultati combinati, che si sono concentrati su eventi come la mancata coltivazione, le inondazioni e le ondate di calore, hanno permesso agli scienziati di stabilire un collegamento tra l'escalation degli eventi estremi e le azioni dell'uomo. Tra le conclusioni, quella che il riscaldamento globale ha colpito l'80% della superficie terrestre del mondo: i quattro quinti di essa ha infatti subito impatti legati al surriscaldamento globale.

Solo negli Stati Uniti, i disastri ambientali hanno già causato 388 decessi e più di 100 miliardi di danni nel 2021. Oltre 1 milione di persone in Madagascar sono a rischio di morire di fame a causa di una siccità senza precedenti trasformatasi in una carestia indotta dal clima. Inondazioni catastrofiche hanno allagato interi quartieri da New York City ai campi profughi nel Sud Sudan, fino alla alluvione del secolo abbattutasi in Germania alla fine luglio di quest’anno che ha causato oltre 190 vittime e danni incalcolabili.

Si può frenare il climate change?

I cambiamenti climatici sono ormai costanti - e allo stesso tempo allarmanti - per la maggior parte del mondo: abbiamo tempo da qui al 2030 per contenere l’aumento della temperatura media globale entro la soglia critica di 1,5° rispetto ai livelli pre-industriali.

Questo è possibile, ma solo dimezzando l’attuale livello di emissioni al 2030 e azzerandolo entro il 2050. Per farlo abbiamo necessità di innescare un cambiamento repentino e radicale, che deve coinvolgere inevitabilmente l’innovazione tecnologica e la coscienza individuale di ognuno di noi, a cominciare dai cittadini, dalle imprese fino alle istituzioni.

Climate change: cos’è?

Il climate change indica la variazione di uno o più parametri climatici causata dall’immissione di gas nell’atmosfera, in grado di intrappolare al suo interno l’energia termica proveniente dal sole, provocando così aumento della temperatura.

I cambiamenti climatici vengono interpretati come delle variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici: queste possono avvenire in maniera naturale, oppure condizionate dall’opera dell'essere umano. A partire dal XIX secolo infatti le attività umane sono state il fattore principale all'origine della climate change, soprattutto per la combustione di gas, carbone e petrolio.

In Italia, infatti, queste fonti fossili - utilizzate per soddisfare i fabbisogni di energia elettrica e termica - sono responsabili del 24% delle emissioni climalteranti. A seguire si aggiungono quelle generate dai trasporti, a cui va un altro 24%, quelle legate al settore residenziale e commerciale per il 17%, quelle del settore industriale con l’11% e del settore agricolo con il 9%.

Come frenare il climate change?

Per capire concretamente come frenare il climate change dobbiamo darci degli obiettivi ben precisi, come l’utilizzo limitato delle fonti fossili, una strategia di rigenerazione delle città e delle aree interne, un nuovo modello energetico, mobilità sostenibile e riqualificazione in chiave energetica dell’edilizia, la tutela delle foreste e del suolo, fino a una riconversione industriale ed economica a favore del paradigma circolare.

Un percorso da condividere, per cercare di capire come frenare il climate change: ecco alcuni consigli che possono fare la differenza.

Cosa posso fare per frenare il climate change?

Gli scienziati affermano che l'umanità potrebbe limitare gli effetti del climate change se ogni persona utilizzasse solo 2.000 watt di potenza all'anno. La sfida è la riduzione coscienziosa in Occidente: come fare?

Il ridimensionamento degli spazi nella propria casa, a esempio, dicono gli esperti, può portare benefici sia psicologici che finanziari: in questo modo si ha meno disordine, bollette più basse, meno spazio da pulire e più tempo da passare all'aperto.

Nei trasporti il mezzo più pulito è la bicicletta, che crea zero gas serra. Oppure, un'alternativa ancora più green, è camminare. Ma i calcoli cambieranno man mano che si passerà, nel mondo, dai combustibili fossili all'elettrico.

Cosa possono fare le imprese?

Il Mit nel 2009, tramite la Sloan Management Review, ha esaminato per la prima volta le aziende sugli sforzi per la sostenibilità, scoprendo che la maggior parte "fa solo ciò che è necessario per soddisfare i requisiti normativi".

5 anni dopo, invece, quasi due terzi delle aziende ha dichiarato che la sostenibilità era in cima alle loro agende, cosa che meno della metà aveva affermato in precedenza. Cosa è cambiato? Il senso del valore delle iniziative verdi da parte degli amministratori delegati.

Le banche ora offrono "obbligazioni verdi", che consentono agli investitori di collegare i loro soldi a cause ambientali. I green bond sono simili alle normali obbligazioni, ma finanziano progetti che mitigano il cambiamento climatico o aiutano le persone ad adattarsi. Le banche statunitensi hanno creato le proprie obbligazioni verdi: all'inizio di quest'anno una delle principali banche ha raccolto mezzo miliardo di dollari per finanziare i piani delle città per nuove capacità solari, turbine eoliche e lampioni ad alta efficienza energetica.

E le città?

Più della metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane: dal momento che queste stesse rappresentano già circa il 76% delle emissioni prodotte di CO2 derivanti dal consumo di energia, ha senso che i funzionari della città si occupino del cambiamento climatico. Così facendo, si potrà ridurre l'inquinamento, migliorare le infrastrutture obsolete e rendere le città stesse più attraenti per i residenti e le imprese.

Le piste ciclabili e i parcheggi dovrebbero essere pavimentati con cemento mangia-smog; i marciapiedi realizzati con materiali riciclati, mentre i lampioni a energia eolica e solare.

Gli edifici sono responsabili di circa un terzo di tutte le emissioni di gas serra, una cifra destinata a ridursi man mano che le città realizzino edifici municipali efficienti dal punto di vista energetico. Questo paesaggio stradale rinnovato utilizza il 42% in meno di energia rispetto al passato e costa il 21% in meno rispetto a un progetto stradale tradizionale.

Cosa possono fare le Nazioni?

Già nel 2014 il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici ha messo in guardia contro "impatti gravi, pervasivi e irreversibili" a meno che i gas serra non vengano ridotti. Le Nazioni sono fondamentali: le loro politiche possono stimolare o arrestare l'innovazione verde, inasprire gli standard di inquinamento o indebolirli.

Salvaguardare le foreste del mondo potrebbe fare molto per arginare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Le foreste hanno assorbito l'11% delle emissioni degli Stati Uniti nel 2013.

Anche se si stima che un terzo delle foreste mondiali sia stato abbattuto, gli esperti dicono che potremmo essere in grado di recuperare 5 miliardi di acri. Paesi come l'Etiopia e l'Uganda si sono impegnati a ripristinare 865 milioni di acri di terre degradate, che potrebbero sequestrare miliardi di tonnellate di carbonio.

E il mondo?

Con l'aumento delle emissioni globali di carbonio nel mondo, molti affermano che sono necessarie ulteriori ricerche sulla geoingegneria, che indica gli interventi deliberati su larga scala nell'ambiente planetario progettati per contrastare il cambiamento climatico.

Per cominciare, i Governi potrebbero dover concordare se provare a raffreddare una Terra surriscaldata, una misura estrema che potrebbe danneggiare alcuni Paesi e aiutare altri. Circa la metà delle emissioni globali di carbonio viene rimossa naturalmente dall'atmosfera ogni anno. Le strategie di rimozione della CO2 ideate dall'essere umano in genere stimolano i processi naturali.

Quanto costa il cambiamento climatico?

Il cambiamento climatico ha un prezzo. Non solo in termini di impatto ambientale, ma anche, in senso proprio, in quelli di risarcimento del danno. A calcolarlo è il Dartmouth College, l’istituto universitario con sede negli Stati Uniti che ha elaborato un modello per quantificare il costo delle emissioni di gas serra relativo ai singoli Stati.

L’analisi, realizzata su un campione di 143 Paesi per i quali sono disponibili i dati, ha elaborato 2 milioni di valori possibili per ciascuna interazione tra i singoli Paesi e ha processato con un supercomputer un totale di 11 trilioni (miliardi di miliardi) di valori per far fronte alle incertezze relative ai rapporti di causa-effetto.

Si apprende così che i 5 Paesi più inquinanti in fatto di emissioni - Stati Uniti, Cina, Russia, Brasile e India - hanno prodotto perdite economiche complessive per 6 trilioni di dollari dal 1990 al 2014, paragonabili al 14% del prodotto interno lordo globale annuo. O ancora che i primi 10 emettitori globali sono responsabili del 67% delle perdite a fronte del 70% di benefici.

Nello stesso periodo considerato, Stati Uniti e Cina hanno causato perdite di reddito globale pari a oltre 1,8 trilioni di dollari ciascuno, mentre Russia, India e Brasile hanno prodotto singolarmente danni superiori a 500 miliardi di dollari.

«I nostri risultati sottolineano che la responsabilità del riscaldamento risiede principalmente in una manciata di grandi emettitori e che questo riscaldamento ha portato all'arricchimento degli emettitori a spese delle persone più povere del mondo - afferma lo studio, secondo cui - il riscaldamento globale fino a oggi ha amplificato e continuerà ad amplificare questo modello esistente di disuguaglianza economica globale».

«I gas serra emessi in un Paese causano il riscaldamento in un altro e questo riscaldamento può deprimere la crescita economica», ha spiegato Justin Mankin, coautore della ricerca insieme a Christopher Callahan.

A essere più svantaggiate dal riscaldamento globale sono le regioni torride dei tropici, mentre nei Paesi del Nord l’innalzamento delle temperature può favorire i raccolti e aumentare la produzione.

Se le emissioni degli Stati Uniti sono costate al Messico 79,5 miliardi di dollari di Pil perso tra il 1990 e il 2014, il loro impatto sul Canada ha fatto registrare un guadagno di 247,2 miliardi di dollari.

«L'affermazione che è possibile e scientificamente credibile collegare un singolo attore a un impatto tangibile individuale è un'affermazione che non è stata fatta in modo solido nei lavori precedenti», sostiene Callahan. Ma i ricercatori dichiarano che il nuovo metodo di calcolo fornisce stime «giuridicamente valide» dei danni finanziari connessi alle emissioni.

Secondo un rapporto dell'Environmental Change Institute dell'Università di Oxford, il numero dei contenziosi legali legati al clima è più che raddoppiato a partire dal 2015, quando un tribunale dell'Aia ha ordinato al governo olandese di ridurre le proprie emissioni di almeno il 25% in quella che viene considerata la prima causa al mondo per responsabilità climatica.

Se la nuova metodologia verrà accolta con favore dalla comunità scientifica, potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo per accertare la responsabilità climatica degli attori coinvolti e determinare il risarcimento economico adeguato.

Servono 9 trilioni di dollari l’anno per fermare il climate change

Nessuno ha mai detto che raggiungere le emissioni zero sia cosa facile, ma secondo un rapporto di McKinsey gli investimenti attuali in nuove infrastrutture e sistemi dovrebbero aumentare del 60%.

La società di consulenza statunitense, una delle più influenti al mondo, ha stimato che serviranno 9,2 trilioni di dollari all’anno da qui al 2050 per azzerare l'impatto dell'inquinamento da gas serra come previsto dall’Accordo di Parigi, siglato nel 2015 dagli Stati membri dell’Unfcc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si tratta di 3,5 trilioni di dollari in più rispetto a quanto si sta investendo oggi. “La portata della sfida è aggravata dalla velocità con cui è richiesta” si legge nel rapporto: “Interi sistemi energetici e di uso del territorio che si sono evoluti nell'arco di un secolo o due dovrebbero essere trasformati nei prossimi 30 anni”.

Nello studio McKinsey mostra che servirà una trasformazione radicale dell'economia globale: il cambiamento dovrà interessare ogni Paese e settore, in particolare quelli legati ai combustibili fossili. Gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni sono, inoltre, opportunità di crescita e porterebbero a un’economia a basso costo e più efficiente di prima. E raggiungere le net zero (zero emissioni nette, ndr) è una condizione essenziale per evitare gli impatti più catastrofici del riscaldamento globale che danneggerebbe - già lo fa, ma in numeri minori - miliardi di persone. Più questi investimenti vengono rimandati, tra l’altro, più la trasformazione diventa costosa.

Secondo Jonathan Woetzel del McKinsey Global Institute, il think thank interno alla società che ha sfornato il rapporto, «non si tratta di un numero impossibile, ma sicuramente abbastanza grande da attirare tutta l’attenzione possibile». Raggiungere emissioni zero entro il 2050 richiederebbe una cooperazione senza precedenti da parte di tutti a livello globale, dai leader nazionali, alle società, fino ai singoli consumatori. Il team di ricerca ha identificato 9 requisiti chiave che includono non solo infrastrutture a basse emissioni di CO2, ma anche adeguamenti economici e sociali, grandi cambiamenti nell'allocazione del capitale e nella finanza e istituzioni e sostegno pubblico abbastanza forti da raggiungere i livelli desiderati. Investire in nuove tecnologie, più avanzate, non è l’unica soluzione: come spiega Mekala Krishnan, partner del McKinsey Global Institute, «circa l'85% delle riduzioni delle emissioni di cui abbiamo bisogno per arrivare a quota zero in Europa sono realizzabili con tecnologie che già esistono».

Gli autori hanno anche affermato che il rapporto non è una tabella di marcia, ma una stima approssimativa di ciò che comporta una transizione economica ben gestita, tenendo conto di tutti i fattori possibili, dalle infrastrutture alle disuguaglianze esistenti. Non è chiaro se sarà realizzabile mantenere la temperatura globale al di sotto di 1,5°C. Quel che è certo è che le Nazioni Unite hanno chiarito che per rimanere sotto i 2°C occorre porre fine alle emissioni entro il 2050. Come riporta il Guardian, la compagnia di assicurazioni Swiss Re ha stimato che i danni causati da un aumento di 2,6°C della temperatura globale entro il 2050 ridurrebbero il PIL mondiale del 14%. A ottobre, l'economista climatico Nicholas Stern ha dichiarato che «il raggiungimento delle emissioni zero può essere il grande motore di una nuova forma di crescita: quella del 21° secolo».

Si può sopravvivere alla crisi climatica?

Un manuale per la sopravvivenza dell'umanità, scritto da umani che confidano in altri umani affinché si impegnino a proteggere il futuro di tutte le specie.

Sembra fantascienza ma non lo è, tutt'altro: quello uscito dalle stanze di Interlaken, località Svizzera dove si sono riuniti gli scienziati di tutto il mondo (compresi i luminari di Russia e Ucraina) sono un insieme di «istruzioni per disinnescare la bomba climatica», come ha dichiarato il segretario generale Onu Antonio Guterres.

Dopo infinite ore di discussioni, l'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), l'organismo più importante al mondo che fornisce indicazioni relative all'andamento dell'emergenza climatica, ha chiuso e presentato il sesto ciclo di valutazione (chiamato AR6), pubblicando il Rapporto di sintesi, documento scientifico che indica ai Governi cosa è necessario fare per sopravvivere alla climate change.

Il Rapporto conferma proprio questo: è obbligatorio lavorare per rimanere sotto la famosa soglia di +1,5° decisa nell'Accordo di Parigi, altrimenti le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Per prima cosa, più gli anni passano più gli scienziati si rendono conto che, anche a temperature più basse, gli impatti dei fenomeni meteorologici sono più forti rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Nel documento (un testo "faro" da qui al 2030, dato che passeranno almeno altri 7 anni prima di nuove indicazioni dell'Ipcc) viene spiegato come le emissioni sono in costante aumento: abbiamo infatti raggiunto livelli record di CO2 in atmosfera, tanto da arrivare a +1,1 gradi rispetto all'epoca preindustriale.

Perché siamo arrivati a questo punto? La risposta è da ricercare soprattutto nell'utilizzo dei combustibili fossili: quasi l’80% delle emissioni arrivano dal settore energetico, industria, trasporti, edifici, il restante 20% soprattutto da agricoltura e uso dei suoli.

Fatto il danno, ora dobbiamo porci obiettivi per tentare di frenare il surriscaldamento: se vogliamo restare sotto i +1.5 gradi allora bisogna percorrere un cammino preciso che, a oggi, abbiamo circa il 50% di possibilità di raggiungere. Come fare? Per prima cosa, entro il 2030 bisogna ridurre del 48% le emissioni di CO2, del 65% entro il 2035; fra 17 anni, dobbiamo toccare quota 80% e, infine, nel 2050 sfiorare il 100%.

Senza politiche mirate per camminare lungo questa strada, il futuro delle prossime generazioni è a serio rischio, così come peggiorerà la condizione di vita in diversi Paesi del mondo. Già oggi sono gli abitanti e le specie dei luoghi meno responsabili delle emissioni a pagare il conto: le comunità vulnerabili sono colpite in maniera sproporzionata da eventi meteo, e circa 3,3/3,6 miliardi di persone vivono in contesti altamente critici per i cambiamenti del clima. Gli abitanti di queste aree hanno avuto 15 volte più probabilità di morire a causa di inondazioni, siccità e tempeste tra il 2010-2020 rispetto a quelle che vivono in regioni con una vulnerabilità molto bassa.

Lo stesso vale per gli ecosistemi: alcuni, come quelli dell'Artico, si stanno avvicinando a un punto di non ritorno tra ritiro dei ghiacciai e disgelo del permafrost. Vale anche per le persone, se si guarda a come è compromessa la sicurezza idrica e alimentare: stanno aumentando i tassi di mortalità e le malattie, così come gli sfollamenti in Africa, Asia, Nord America e America centrale e meridionale o le isole del Pacifico. Tutto ciò, oltretutto, non fa che aumentare le disuguaglianze sociali.

Detto questo, possiamo ancora salvarci? La risposta, nel manuale di sopravvivenza, è "Sì" ma dobbiamo migliorare tante cose, a partire dalle politiche di adattamento (oggi giudicate al di sotto delle necessità, soprattutto perché non equamente distribuite). Ma anche per i livelli di liquidità e finanziamenti per il clima le scelte intraprese sono finora inadeguate (troppi investimenti nel fossile, per esempio).

Stesso discorso per le politiche di mitigazione: i finanziamenti tracciati sono ancora al di sotto dei livelli necessari per limitare il riscaldamento a 2°C o 1,5°C. Questo anche perché molti Paesi non stanno attuando (o ancora non ne ha uno) piani nazionali di contrasto alla crisi del clima: senza inversione di rotta, fanno sapere dall'Ipcc, arriveremo a un riscaldamento globale di 3,2°C entro il 2100.

Eppure, in questo scenario preoccupante, ci sono anche buone notizie: sviluppi rapidi dell'energia solare ed eolica, l'elettrificazione dei sistemi urbani, i piani green delle città, la protezione delle foreste, la riduzione in certe aree del consumo di suolo o degli sprechi alimentari. Il punto è che queste buone pratiche, per essere davvero efficaci, necessitano di politiche immediate (come decarbonizzazione e taglio alle emissioni). Perché in un mondo più caldo, le opzioni di adattamento e mitigazione che oggi abbiamo non è detto che funzioneranno.

"Il lavoro è vitale, urgente e possibile. Un futuro resiliente e vivibile è ancora a nostra disposizione, ma le azioni intraprese in questo decennio per ottenere tagli alle emissioni profondi, rapidi e sostenuti rappresentano una finestra che si sta rapidamente restringendo per consentire all'umanità di limitare il riscaldamento a 1,5°C con un overshoot minimo o nullo" sostengono gli scienziati, sottolineando anche l'importanza di impegnarci per il ripristino della natura, la più preziosa alleata contro il surriscaldamento, dato che nell'ultimo decennio ha assorbito circa il 54% delle emissioni di anidride carbonica prodotte dalle attività umane.

E tutto questo vale ovunque, in ogni Paese, anche per la nostra Italia che, come ha ricordato uno degli autori del rapporto, Piero Lionello, «è soggetta ai rischi tipici dell'Europa Mediterranea, alcuni dovuti a peculiarità del cambiamento climatico, altri alla particolare vulnerabilità di ecosistemi e settori produttivi: dalla diminuzione della precipitazione alla vulnerabilità delle coste, all'importanza economica del settore turistico alla vulnerabilità degli ecosistemi terrestri e marini, minacciati anche da sovrasfruttamento e inquinamento».

Tutte queste informazioni ora sono nelle nostre mani: a noi scegliere se trattarle come un bugiardino da ignorare, nonostante contenga le soluzioni per la cura, oppure come un vero manuale di istruzioni per riparare i danni fatti.

«La bomba climatica - spiega Antonio Guterres, Segretario Generale Onu - scandisce i secondi. Ma il rapporto Ipcc è una guida pratica per disinnescare la bomba a orologeria climatica. Come il rapporto mostra, il limite di 1,5 gradi è realizzabile. Ma ci vorrà un salto di qualità nell'azione per il clima. Ciascun Paese deve essere parte della soluzione. Chiedere agli altri di fare la prima mossa, vuol dire soltanto essere certi che l’umanità arriverà per ultima».

La sostanza, ricordano anche i think tank e i gruppi di lavoro italiani che da anni seguono da vicino i rapporti Ipcc e le Conferenze delle parti sul clima, è che per invertire davvero la rotta non si può più perdere tempo.

Il rapporto di sintesi è infatti «l’ennesima conferma di una situazione critica e di una scienza inascoltata – chiosa Serena Giacomin, Presidentessa di Italian Climate Network – Gli assessment report dell’Ipcc sono la rassegna scientifica più approfondita e accreditata sul cambiamento climatico a disposizione dell’umanità. In particolare, questo report si appoggia su una mole di dati ed evidenze di enorme valore strategico. Dobbiamo imparare a utilizzare questi dati per analizzare il presente e scegliere il nostro futuro. Dobbiamo superare il livello di mera consapevolezza del problema climatico – necessario, ma non sufficiente - e applicare i dati con strategie di azione».

«La scienza parla chiaro – spiega Giacomin –, il tempo per agire con azioni di adattamento e mitigazione è poco, ma gli strumenti conoscitivi e tecnologici ci sono. Non serve altro che la volontà. Come Italian Climate Network facciamo un appello al mondo della comunicazione, perché si stringa al mondo scientifico e lo aiuti a superare le barriere del dubbio e del ritardo d’azione. Collaborazione e senso costruttivo sono alla base di un processo di sviluppo sostenibile, la transizione di cui abbiamo bisogno non è solo ecologica, ma culturale. La scienza non ha dubbi, così non si può andare avanti e più aspetteremo più gli impatti della crisi climatica saranno difficili da sopportare».

Il climate change è anche una questione di salute fisica?

Quando parliamo della minaccia rappresentata dal cambiamento climatico pensiamo, prevedibilmente, agli effetti devastanti sull’ambiente, che modificheranno drammaticamente e irreversibilmente l’aspetto del Pianeta. Quello a cui pensiamo meno, è l’impatto di queste trasformazioni non solo sul tessuto sociale ed economico globale, ma anche sulla salute pubblica. E sbagliamo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, il global warming rappresenta la più grande minaccia sanitaria per l'umanità. I cambiamenti climatici influiscono sui fattori sociali e ambientali determinanti per la salute: aria pulita, acqua potabile e sicura, cibo a sufficienza e possibilità di trovare un riparo sicuro.

Non solo la disintegrazione degli ecosistemi causata dalla combinazione letale di deforestazione, urbanizzazione, inquinamento e cambiamento climatico ha portato a una sempre maggiore frequenza di epidemie legate a zoonosi (di cui la pandemia di Covid-19 è solo una manifestazione), ma la qualità dell’aria è drasticamente compromessa in molte regioni del Pianeta e l’aumento delle temperature ha effetti devastanti non solo sui territori ma anche sulle persone che li abitano. Già oggi, il 24% di tutti i decessi globali è legato a fattori ambientali e si prevede che la malnutrizione, la malaria, la diarrea e lo stress da caldo legati ai cambiamenti climatici provocheranno 250.000 morti in più ogni anno tra il 2030 e il 2050.

Un costo enorme, non solo in termini di vite umane, ma anche a livello economico: i costi dei danni diretti per la salute, infatti, sono stimati tra i 2 e i 4 miliardi di dollari all'anno entro il 2030.

A pagare il conto saranno i Paesi che hanno contribuito meno alle cause del riscaldamento globale, in particolare i Paesi in via di sviluppo con infrastrutture sanitarie deboli, che sono quelli meno attrezzati per proteggere le loro popolazioni e, quindi, saranno i più colpiti.

Allo stesso tempo, a essere esposti ai rischi maggiori saranno i più vulnerabili e svantaggiati, comprese le donne, i bambini, le minoranze etniche, le comunità povere, i migranti o gli sfollati, le popolazioni più anziane e quelle con condizioni di salute di base. Il cambiamento climatico, infatti, sta già incidendo sulla salute minando molti degli elementi fondamentali per una buona salute, come i mezzi di sussistenza, l'uguaglianza e l'accesso all'assistenza sanitaria e alle strutture di supporto sociale.

Stimare con precisione la portata e l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana è una sfida, ma non ci sono dubbi: la correlazione è inequivocabile.

A rischio ci sono gli ultimi cinquant'anni di progressi in materia di sviluppo, salute globale e riduzione della povertà: se non interrompiamo immediatamente questa tendenza, le disuguaglianze sanitarie esistenti tra e all'interno delle popolazioni peggioreranno.

Questo significa, spiega il WHO, che non solo la realizzazione della copertura sanitaria universale (UHC) è a repentaglio, ma che ad aggravarsi potrebbe essere anche l'attuale carico di malattie e che le barriere esistenti all'accesso ai servizi sanitari potrebbero aumentare, spesso nei momenti in cui questi servizi sono più necessari.

Oltre 930 milioni di persone - circa il 12% della popolazione mondiale - spendono già almeno il 10% del budget familiare per pagare l'assistenza sanitaria, mentre 100 milioni di persone ogni anno scendono sotto la soglia della povertà a causa delle spese sanitarie. Una tendenza che il cambiamento climatico può solo peggiorare.

Il WHO ha avvertito: se nel medio termine gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute saranno determinati principalmente «dalla vulnerabilità delle popolazioni, dalla loro resilienza all'attuale tasso di cambiamento climatico e dalla portata e dal ritmo dell'adattamento», a lungo termine, gli effetti dipenderanno dalle misure che verranno intraprese per contrastarli.

Per evitare impatti catastrofici sulla salute e prevenire milioni di decessi legati ai cambiamenti climatici, il mondo deve limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, ha spiegato l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ogni decimo di grado aggiuntivo avrà un grave impatto sulla vita e sulla salute delle persone.

Il cambiamento climatico compromette anche la salute mentale?

Nel 2009 l’Istituto per la salute globale della University College London descriveva il cambiamento climatico come “potenzialmente la più grande minaccia per la salute globale nel ventunesimo secolo”, con effetti negativi sulla salute fisica e non solo.

Infatti, da alcuni anni ormai, molti studi tentano di definire al meglio le relazioni fra cambiamenti climatici e salute mentale. È in questo quadro di ricerca scientifica che termini come “eco-ansia” hanno iniziato a far capolino.

Attualmente, questa espressione viene definita come “la paura cronica della rovina ambientale” o ancora “la sensazione generalizzata che le basi ecologiche dell’esistenza siano in procinto di crollare”.

Grazie a queste ricerche, la preoccupazione di moltissime persone che vedono nei cambiamenti climatici una reale minaccia per il proprio futuro, ha finalmente un nome.

Tuttavia, l’aumento di temperatura globale, di umidità e gli eventi meteorologici estremi rappresentano una nuova costellazione di rischi per i disturbi mentali comuni che non sono ancora stati indagati a fondo, soprattutto nei Paesi a basso reddito.

Un gruppo di ricercatori della Georgetown University e della George Washington University ha cercato di colmare proprio questa lacuna, pubblicando recentemente su The Lancet Planetary Health uno studio condotto in Bangladesh.

Il Global Climate Risk Index ha classificato il Bangladesh come il settimo Paese più vulnerabile al mondo relativamente ai cambiamenti climatici. La popolazione è costretta, ormai da anni, ad affrontare fenomeni estremi come il ciclone tropicale Sitrang, che il 24 ottobre 2022 ha provocato la morte di almeno 35 persone e più di 1 milione di sfollati.

In quell’occasione, nella capitale Dhaka sono stati registrati 434 millimetri di pioggia in 48 ore, una quantità cinque volte maggiore rispetto alle precipitazioni medie del mese di ottobre. Eventi come questo rendono sempre più necessaria l’adozione di misure di mitigazione e adattamento, non solo da un punto di vista economico ma anche per prevenire e contenere gli effetti del riscaldamento globale sulla salute mentale.

I risultati riportati su The Lancet Planetary Health mostrano una prevalenza complessiva, nella popolazione bangladese, del 16,3% per la depressione e livelli di ansia del 6%: dati notevolmente superiori alle stime proposte dall’Oms nel 2017 che indicavano una prevalenza, a livello globale, di depressione del 4,4% e di ansia del 3,6%.

L'esposizione al peggioramento delle inondazioni, legate al cambiamento climatico, nella regione è stata attribuita a un aumento delle probabilità di tutte le condizioni: depressione del 31%, ansia del 69% e presenza di entrambe dell'87%.

La relazione, riscontrata nello studio, tra cambiamenti climatici e disturbi mentali rappresenta un campanello d’allarme per popolazioni come quella del Bangladesh, la cui disponibilità di risorse per l’assistenza alla salute mentale è molto bassa. Come indicato dallo studio, nel 2021, il numero di psichiatri era di 1 su 625.000 abitanti mentre il numero di psicologi era di 1 su circa 294.000 abitanti.

Tendenzialmente, i Paesi che soffrono maggiormente gli impatti del cambiamento climatico sono quelli che hanno contribuito di meno alla genesi del fenomeno.

Le future generazioni rischiano, quindi, non solamente di vivere in condizioni ambientali peggiori delle nostre ma anche di affrontare effetti sulla salute mentale sempre più pesanti. La situazione descritta per il Bangladesh potrebbe sembrarci lontana, ma in realtà ci coinvolge molto più di quello che potremmo pensare.

La regione in cui viviamo, il Mediterraneo, rappresenta infatti un hotspot per i cambiamenti climatici ovvero una di quelle zone in cui le conseguenze del riscaldamento globale saranno più severe.

Per questo è prioritario discutere degli impatti dei cambiamenti climatici anche sulla nostra salute mentale, per capire in che modo sviluppare interventi e offrire servizi mirati, non solamente per noi ma anche per tutte quelle comunità che sono più a rischio.

Che cos’è l’ansia climatica?

Immaginate una giornata in cui, nonostante la vostra ferrea volontà di cambiare le cose per un mondo migliore, non riuscite a trovare al supermercato un prodotto non avvolto dalla plastica.

Oppure, mentre passeggiate su una spiaggia, non vi date pace per la quantità di rifiuti. O ancora, sono giorni che avete a che fare con piogge sempre più intense, grandinate improvvise, aria irrespirabile. A fine giornata poi le notizie vi raccontano di disastri climatici, inondazioni, ghiacci che si sciolgono. Dentro di voi - e questi sono soltanto esempi – potrebbe nascere un senso di colpa, di vergogna, d'impotenza, uno stato di difficoltà, come ha raccontato di recente il New York Times riportando storie di persone a cui è accaduto.

Quello che sentite potrebbe essere "ansia climatica", chiamata anche "eco ansia" o con altri nomi, ma in sostanza generata da un senso di impotenza e di paura per quanto sta accadendo al Pianeta.

Capita sempre più spesso, dai giovani della generazione verde agli adulti preoccupati per il futuro: anche per questo, ormai da qualche anno, stanno nascendo sempre più percorsi terapeutici per affrontare il problema. A Portland per esempio, racconta il Nyt, da tempo lo psicologo Thomas J. Doherty si è specializzato nell'aiutare ad affrontare proprio l'ansia climatica o le paure legate al surriscaldamento globale.

Già oggi, soprattutto negli Usa, la Climate Psychology Alliance fornisce un elenco online di terapisti sensibili al clima e la Good Grief Network, rete di supporto, sostiene gruppi con programmi di certificazione professionale in psicologia del clima. Fra i pazienti, ha raccontato Doherty, ci sono giovani 18enni con attacchi di panico, geologi anziani che hanno paura per il futuro del mondo, persone che non riescono ad accettare le scelte consumistiche di amici e parenti e via dicendo.

Spesso il senso di impotenza legato a questi possibili disturbi è dato anche dall'impossibilità di cambiare le cose: sebbene nel quotidiano una persona si impegni a rispettare il Pianeta attraverso diverse azioni sostenibili, poco può fare rispetto al problema generale della quantità di emissioni climalteranti. L'inazione stessa dei governi nell'affrontare la crisi climatica, acuisce poi diverse sensazioni in chi è sensibile a questi problemi.

Sul tema sono stati realizzati anche sondaggi in 10 Paesi su 10.000 persone come campione, tutte di età tra i 16 e i 25 anni, con risultati pubblicati su The Lancet: il 45% degli intervistati ha affermato che la preoccupazione per il clima ha influito negativamente sulla propria vita quotidiana. Tre quarti hanno anche sostenuto di ritenere che "il futuro è spaventoso" e il 56% che "l'umanità è condannata".

Sebbene sia un senso angosciante, secondo gli esperti l'ansia climatica è qualcosa di razionale e non implica malattie mentali o altro, ma è soprattutto legata a fattori di stress dovuti alle aspettative per il futuro. A livello emotivo si possono provare sentimenti come disperazione, senso di colpa, preoccupazione, paura, rabbia, dolore, vergogna.

Tutte condizioni che, già da oggi, stanno portando sempre più terapisti a cercare di documentarsi su quella che è la più grande emergenza del Pianeta, la crisi climatica, e a fornire ai pazienti gli strumenti per poter affrontare i timori che questa comporta.

Il climate change è portatore di nuovi virus?

Torna sul banco degli imputati il cambiamento climatico. Insieme a uno dei possibili effetti che porta con sé. Il divampare di nuove pandemie.

Lo scambio di virus tra specie animali sembra essere direttamente collegato all’aumento della temperatura terrestre, e a tutte le conseguenze che ne derivano. Lo attesta un nuovo studio, pubblicato su Nature, nel quale si prevede che entro i prossimi 50 anni gli effetti della crisi climatica potrebbero indurre oltre 15.000 scambi di virus tra mammiferi. Questo perché il climate change comporterà un mutamento spaziale degli habitat della fauna selvatica, incrementando gli incontri tra specie e dunque la possibilità di trasmettere agenti patogeni.

Lo studio, tra i primi a quantificare quante volte potrà verificarsi uno spillover, da una parte avverte che l’esplosione di più focolai rappresenterebbe una seria minaccia per la salute umana e animale, dall'altra cerca di fornire ai governi e alle organizzazioni sanitarie un motivo in più per investire nella sorveglianza dei patogeni e nel miglioramento delle infrastrutture sanitarie.

«Questo lavoro ci fornisce prove più incontrovertibili sul fatto che i prossimi decenni non saranno solo più caldi, ma anche più malati» afferma Gregory Albery, ecologista delle malattie presso la Georgetown University di Washington DC e coautore dello studio. Per fare le loro previsioni, per 5 anni Albery e i colleghi hanno combinato modelli di trasmissione del virus e distribuzione delle specie in vari scenari di cambiamento climatico, concentrandosi sui mammiferi per la loro rilevanza per la salute umana.

Il modello di trasmissione del virus prevede la probabilità che un virus salti tra le specie per la prima volta, analizzando dove le specie potrebbero incontrarsi quando i loro habitat muteranno e quanto siano strettamente correlate dal punto di vista evolutivo. Infatti, si legge nello studio, è più probabile che i virus si trasmettano tra specie correlate.

La ricerca prevede che gran parte della nuova trasmissione del virus avverrà quando le specie si incontreranno per la prima volta mentre si spostano in luoghi più freddi. Secondo gli autori dello studio, questo accadrà più spesso ad alta quota negli ecosistemi ricchi di specie, in particolare nelle aree dell'Africa e dell'Asia, e in aree densamente popolate da esseri umani, tra cui la regione africana del Sahel, l'India e l'Indonesia.

Supponendo che il surriscaldamento del Pianeta si mantenga entro i +2 °C rispetto al periodo preindustriale, il numero di inediti incontri tra le specie raddoppierà entro il 2070.

In tutto questo, i pipistrelli potrebbero essere i protagonisti di questo quadro a tinte fosche. Noti serbatoi di virus, costituiscono circa il 20% dei mammiferi e, in parte perché in grado di volare, hanno meno probabilità di incontrare ostacoli allo spostamento dei loro habitat.

Ad oggi rimane però difficile ipotizzare le conseguenze dirette sulla salute umana.

«Prevedere il rischio di salti virali dai mammiferi all'uomo è più complicato, poiché queste ricadute si verificano in un complesso ambiente socioeconomico, ecologico e umano», ha spiegato Kate Jones, esperta di modelli che analizzano le interazioni tra ecosistemi e salute umana all'University College di Londra.

Tuttavia, i ricercatori esortano a non perdere tempo: il Pianeta si è già riscaldato di oltre 1 °C rispetto al periodo preindustriali e questo sta guidando la migrazione delle specie. Dunque anche lo scambio di malattie.

Proprio per questo, i ricercatori chiedono ai governi e alla comunità internazionale di migliorare il monitoraggio e la sorveglianza degli animali selvatici e delle malattie zoonotiche, in particolare nei futuri hotspot come il sud-est asiatico. Per lo stesso motivo, lo stop alla deforestazione sarà strategie indispensabile a scongiurare il peggio.

Il climate change può aggravare le malattie infettive?

Oltre ad aggravare le condizioni atmosferiche del Pianeta, i cambiamenti climatici hanno un effetto negativo anche sulle malattie infettive che colpiscono gli esseri umani.

Secondo uno studio pubblicato sulla celebre rivista scientifica Nature, inondazioni, ondate di calore e siccità hanno aggravato più della metà di quelle conosciute finora, tra cui malaria, epatite e colera.

I ricercatori e le ricercatrici di varie università, tra cui quella delle Hawaii, negli Stati Uniti, e di Göteborg, in Svezia, hanno esaminato decenni di articoli scientifici (circa 77.000 in totale) sui casi accertati di malattie patogene e hanno scoperto che 218 delle 375 conosciute sembravano peggiorate da uno dei 10 tipi di condizioni meteorologiche estreme legate al cambiamento climatico: riscaldamento atmosferico, ondate di calore, siccità, incendi, forti precipitazioni, inondazioni, tempeste, innalzamento del livello del mare, riscaldamento degli oceani e cambiamento della copertura del suolo.

Il team composto da 11 scienziati e scienziate ha scoperto che il cambiamento climatico influenza più di 1000 vie di trasmissione, quindi ha tracciato in una mappa interattiva un database di rischi climatici, vie di trasmissione, agenti patogeni e malattie.

Sul sito di informazione The Conversation, a cui collaborano accademici e ricercatori da tutto il mondo, alcuni autori dello studio, Tristan McKenzie, Camillo Mora e Hannah von Hammerstein, spiegano che, per essere in grado di prevenire le crisi sanitarie globali, "l'umanità ha bisogno di una comprensione completa dei percorsi e dell'entità con cui il cambiamento climatico potrebbe influenzare le malattie patogene”.

Hanno rilevato che il maggior numero di malattie aggravate dai cambiamenti climatici riguarda la trasmissione tramite vettori, che possono essere zanzare, pipistrelli o roditori.

Invece, considerando il tipo di rischio climatico, hanno scoperto che la maggior parte era associata al riscaldamento atmosferico (160 malattie), alle forti precipitazioni (122) e alle inondazioni (121).

Queste ultime, a esempio, “possono diffondere l'epatite. L'aumento delle temperature può prolungare la vita delle zanzare portatrici della malaria. La siccità può portare roditori infetti da hantavirus (il virus della febbre emorragica, ndr) nelle comunità mentre cercano cibo. Gli oceani riscaldati e le ondate di calore contaminano i frutti di mare di cui ci cibiamo”, spiegano sul sito.

Ma come fa il clima a influenzare il rischio di agenti patogeni? In quattro modi: avvicinando gli agenti patogeni alle persone e viceversa, aumentandoli, e indebolendo la capacità dell’organismo di reagire.

Non è la prima volta che i medici collegano malattie e clima, ma questo studio mostra quanto sia diffusa l'influenza delle condizioni atmosferiche sulla salute umana. Il dottor Jonathan Patz, co-autore dello studio e direttore del Global Health Institute dell'Università del Wisconsin-Madison, ha spiegato all’agenzia Associated Press che «se il clima sta cambiando, anche il rischio di queste malattie sta cambiando». Le patologie, ha detto, dovrebbero essere considerate come i sintomi di una Terra malata.

Oltre a esaminare le malattie infettive, i ricercatori hanno ampliato il discorso anche a quelle non infettive come l'asma, le allergie e persino i morsi di animali: delle 286 analizzate, 223 sembravano essere peggiorate da almeno un rischio climatico, solo 9 erano state ridotte e 63 attenuate.

Camilo Mora, analista di dati climatici presso l'Università delle Hawaii, ha specificato a Associated Press che lo studio non riguarda la previsione di casi futuri: «Non c'è nessuna speculazione qui, sono cose che sono già successe». Per esempio, nel 2016, in Siberia, una carcassa di renna vecchia di decenni morta per antrace, un’infezione batterica molto rara ma altrettanto grave, è stata portata alla luce quando il permafrost si è scongelato a causa del riscaldamento: un bambino l'ha toccata, è stato infettato e ha dato vita a un focolaio.

Per quanto riguarda il Covid-19, sono stati trovati casi in cui il clima estremo ha sia esacerbato che diminuito le possibilità di contagio: il caldo estremo nelle aree povere ha fatto radunare le persone per rinfrescarsi e le ha esposte di più alla malattia, ma in altre situazioni i forti acquazzoni ne hanno ridotto la diffusione perché le persone sono rimaste a casa e al chiuso, lontano dagli altri.

L'esperta di lunga data del clima e della salute pubblica Kristie Ebi della Washington University ha espresso alcuni dubbi sullo studio: «Gli autori non hanno discusso in che misura i rischi climatici esaminati siano cambiati nel periodo di tempo dello studio e in che misura eventuali cambiamenti siano stati attribuiti al cambiamento climatico».

Ma il dottor Aaron Bernstein, direttore a interim del Center for Climate, Health, and the Global Environment presso la Harvard School of Public Health, ha detto si tratta di un buon avvertimento sul clima, sulla salute e il futuro, soprattutto perché il riscaldamento globale e il danneggiamento degli habitat spingono gli animali e le loro malattie a spostarsi più vicino agli esseri umani.

Cosa si può fare a riguardo? “A nostro avviso, per ridurre il rischio, l'umanità dovrà porre un freno alle emissioni di gas serra causate dall'uomo che alimentano il riscaldamento globale”, scrivono gli autori.

Quali sono gli effetti del climate change sul sonno?

Vi è mai capitato di svegliarvi poco riposati o accusare maggiore stanchezza quando fa caldo? Sicuramente sì, ma solo recentemente è stato dimostrato che esiste un legame tra l’aumento delle temperature e come dormiamo.

Ormai la comunità scientifica concorda sul fatto che il riscaldamento globale influenza la nostra salute e il nostro benessere, ma, fino a oggi, non era mai stata provata nessuna connessione tra il cambiamento climatico e la durata e la qualità del sonno.

Questa informazione ci viene rivelata in un studio effettuato da un gruppo di cinque ricercatori dell’Università di Copenaghen, della Technical University della Danimarca e del Max Planck Institute for Human Development di Berlino e pubblicato il 20 maggio su One Earth.

Lo studio effettuato spiega, infatti, che l’aumento delle temperature globali influisce sulle ore di riposo, ritarda l’ora in cui andiamo a dormire e provoca un sonno agitato.

Ma ciò che è più scioccante è che, secondo i ricercatori, questo avverrebbe in modo considerevole già dall’inizio del XXI secolo. E in generale, dormiremo sempre meno man mano che le temperature aumentano.

I ricercatori sostengono, in particolare, che il cittadino medio sta già perdendo 44 ore di sonno ogni anno e, per almeno 11 notti, dorme meno di 7 ore, considerata la durata minima che ognuno di noi dovrebbe dormire. Anzi, hanno stimato che se il riscaldamento globale aumenta con questo ritmo, la perdita individuale di sonno potrebbe aumentare fino a 50-58 ore all’anno entro il 2099.

Questo comunque non vale per tutti. Lo studio rivela che, nonostante l’innalzamento delle temperature notturne si verifichi in tutto il mondo, le conseguenze vengono percepite maggiormente dai gruppi e dalle comunità di per sé già vulnerabili e aggravano le disuguaglianze ambientali esistenti e reiterate attraverso i sistemi di sviluppo sociale, economico ed educativo.

Le popolazioni con un basso reddito e/o che vivono nelle regioni più calde, in particolare, accusano di più l’innalzamento delle temperature. All’interno di queste, poi, sono le donne e gli anziani i soggetti più suscettibili, a causa di alterazioni nel processo di raffreddamento del loro corpo, fondamentale per poter dormire bene, e, di conseguenza, a un sonno più agitato e/o più breve.

Per condurre questo studio, i ricercatori hanno analizzato miliardi di misurazioni di braccialetti per il monitoraggio del sonno, o “sleep-trackers”, considerando il più grande campione mai usato composto da 47.000 persone provenienti da 68 Paesi per 7 milioni di notti.

Questi dati sono stati, poi, messi a confronto con il meteo giornaliero di tutti i Paesi di origine di ogni individuo appartenente al campione stesso.

E perché è importante sapere se la qualità e la durata del sonno vengono influenzati dal cambiamento climatico? Semplicemente, perché ci riguarda. È solo l’ultimo esempio di come la crisi climatica influenzi la nostra salute fisica e mentale.

Un sonno insufficiente, infatti, aumenta il rischio di problemi fisiologici, comportamentali, sociali ed economici. Può portare, per esempio, a una maggiore aggressività o ipertensione, a complicazioni cardiache, a una minore concentrazione e, più in generale, a una compromissione del funzionamento di tutto il sistema immunitario.

Ma soprattutto ci riguarda perché, per evitare di dormire sempre meno a causa del caldo, è necessario investire in progetti ambientali e psicosociali per proteggere, in modo equo, tutta la popolazione mondiale

Il climate change è un motivo per non fare più figli?