Le conseguenze (reali) della cancel culture

K. Mitch Hodge

La cancel culture sta annientando la libertà di parola. No, la cancel culture non esiste. Veramente, è sempre esistita: pensa alle Idi di Marzo e a Giulio Cesare. Esiste, ma sono solo celebs ricche che si lamentano del fatto che le persone possano finalmente rispondere loro su Twitter. No, non esiste, anzi sì, soprattutto quando chi la subisce a me sta antipatico.

Queste sono solo alcune delle risposte che riceverai se chiedi “ma cos’è quindi la cancel culture?”. Preparati a passare un quarto d’ora frizzantino se hai scelto come sport estremo il “lancio della domanda nelle acque ribollenti dell’internet”. La contraddizione è naturale su questioni complesse, quindi proverò a fare un po’ di chiarezza.

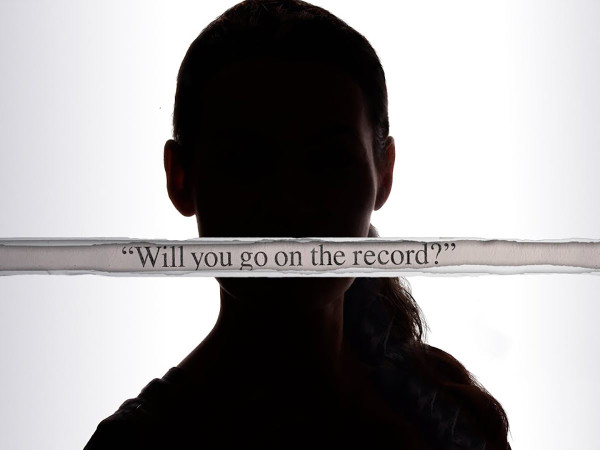

Per cancel culture, propriamente intesa, si intende un attacco al posto di lavoro e alla reputazione di qualcuno da parte di un determinato collettivo di critici, basato su un’opinione o un’azione che si presume vergognosa e squalificante. “Reputazione” e “occupazione” sono termini chiave in questo caso. Non subisci cancel culture se vieni semplicemente criticato o insultato (se qualcuno ti descrive come un deficiente, un fascista o una peripaterica su Internet), non importa quanto colorite o minacciose diventino le critiche.

Sei decisamente a rischio di cancellazione, tuttavia, se le persone che muovono la critica chiedono che tu venga rimossə da una piattaforma, licenziatə o che la tua attività cessi e, soprattutto, se il call-out (in gergo: il richiamo) proviene da dentro casa, cioè dall’interno della tua comunità professionale, da lavoratorə o dipendenti o potenziali clienti o colleghə, su uno strumento di lavoro come Slack , LinkedIn o in luoghi con interessi professionali specifici.

Il fatto è che, a un certo punto, tutte le culture si annullano. La domanda che dovremmo porci piuttosto è: come e con quali effetti. Non esiste una cultura in cui ce ne possiamo andare in giro indisturbati a fare e dire quello che più ci aggrada senza pensare di avere ripercussioni di alcun tipo sul nostro lavoro e sulla nostra reputazione. Se sia giusto o sbagliato non è il centro di questo dibattito.

La cancel culture non riguarda in maniera completa la libertà di parola, però internet ha reso più difficile capire se la libertà di parola stia diventando più estesa o al contrario si stia restringendo. Quando i critici di questo tipo di “cancellazione” si preoccupano di un potenziale restringimento della libertà di parola nell’online era, una contro-narrazione che spesso si incontra è quella che vuole che la facilità di reperimento delle idee (sia radicali che nocive) che popolano internet sia di gran lunga maggiore di quella che si viveva in un campione di riviste e quotidiani nel 1990. È più facile incontrare estremi ideologici sul tuo smartphone di quanto non lo fosse prima della carta stampata, ed è più facile anche imbattersi in discorsi che incitano all’odio.

Per gran parte della storia umana, le persone hanno messo in discussione i rispettivi punti di vista, ma internet, e in particolare i social media, hanno cambiato come, quando e dove avvengono questo tipo di interazioni. Il numero di persone che possono andare su Facebook o Instagram e muovere critiche a comportamenti o dichiarazioni è immenso ed è anche particolarmente facile organizzarsi in gruppi strutturati all’occorrenza.

Non è che la gente non fosse infastidita dalla blackface nel 19° secolo. È che le società legalmente, politicamente e culturalmente dominate dai bianchi potrebbero semplicemente aver ignorato (o soffocato) le voci di protesta. Opinioni oppositive e discordanti arrivavano da persone che non avevano una piattaforma su cui far sentire la propria voce, non avevano carta e penna o, se le avevano, erano prive dell’istruzione che avrebbe permesso loro di usarla. Negli ultimi anni, perciò, i dibattiti attorno alla cancel culture sono diventati profondamente politici, inclusa la sua stessa definizione: un modo per ritenere le persone responsabili, una tattica per punire qualcuno ingiustamente, o un mix di entrambi.

Quello che ho visto in questo ultimo decennio di frequentazione assidua del digitale è un desiderio collettivo di responsabilità verso coloro che occupano posizioni di potere quando commettono ingiustizie (vere o percepite, nel perimetro in cui la percezione di chi subisce sia comunque quella meritevole di ascolto; non è mai chi commette un’ingiustizia a dover valutare se la stessa lo è, anzi è esattamente il contrario). Nella maggior parte dei casi questo accade quando si ritiene che le azioni o le opinioni in questione opprimano persone marginalizzate o ne mettano a rischio la sicurezza.

Quando JK Rowling sostiene di limitare l’accesso delle persone trans agli spazi sicuri per le donne (come i bagni), i suoi fan si oppongono perché credono sinceramente che questi punti di vista rendano le persone trans già vulnerabili ancora più vulnerabili; quando le accuse di violenza sessuale di lunga data riemergono nei confronti di Woody Allen, gli appelli a boicottare i suoi film sono guidati dalla sincera convinzione che sostenerlo invaliderebbe il trauma di chi muove le accuse. Il problema sta dove si trova sempre: il disaccordo sul fatto che queste azioni siano degne di una sorta di “resa dei conti “o, come con le accuse di violenza sessuale, se di fatto credere a tali accuse.

Sempre da ciò che visto fin qui, questa opera di cancellazione ha raramente conseguenze sul mondo reale. I social media sono stati a lungo chiamati “il grande equalizzatore”, soprattutto in riferimento a Twitter, dove la voce di chiunque si amplifica dallo stesso palco. Ma anche questa è una falsità: i palcoscenici di alcune persone saranno sempre più grandi e rifletteranno sempre l’influenza esercitata nella vita reale. Le proteste si verificano online con le stesse dinamiche dell’offline: solo, molto più rapidamente, grazie a una velocità di fruizione e consumo che prima non avevamo. Si tratta semplicemente di un sistema accelerato di forme storiche e di lunga data di organizzazione democratica, che si tratti di boicottaggio di aziende i cui amministratori delegati sono omofobi o di proteste che chiedono l’impeachment dei presidenti.

I social media sono semplicemente la naturale arena successiva in cui si svolgono vecchi cliché: un nuovo spazio in cui le strutture di potere storico possono essere consolidate. ”È ingenuo nella migliore delle ipotesi, e falso nel peggiore, affermare che [i dati demografici sottorappresentati] sono il motore dietro una nuova era di ortodossia intollerante - ha scritto Nesrine Mallik per il Guardian - Le voci su tali cambiamenti nell’ortodossia circolano da quando c’è stata qualsiasi sorta di sfida alle convenzioni tradizionali da parte dei nuovi entranti”.

Quelli che si accalorano maggiormente intorno a questa presunta cultura sono anche alcuni dei più accaniti difensori della “libertà di parola” e del “dibattito aperto”. L’idea, spiegata semplice, è questa: grazie alla cancel culture le persone hanno limitato accesso alla libertà di opinione e, presto, solo ciò che sarà pre-approvato (qualsiasi cosa significhi l’espressione) potrà essere pubblicato. Una sorta di censura di regime, solo che non esiste alcun regime (per adesso). Ma sarà mai possibile una cosa del genere?

La realtà è che anche le opinioni più radicali di una certa sinistra, nonostante la viralizzazione dei social, non hanno come contraltare l’aumento di un reale potere da parte di chi le fa circolare. E, cosa fondamentale, le stesse persone hanno poca influenza su chi dovrebbe essere privato del potere e dello status.

Coloro che studiano l’alt-right sostengono che la finestra di Overton (ovvero l’approccio per identificare le idee che definiscono lo spettro di accettabilità di politiche governative) si è in realtà spostata nella direzione opposta, consentendo visioni più razziste, omofobe e misogine di quanto non fosse accettabile 10 anni fa. Alcuni target della presunta cancel culture citano molestie autentiche e ossessive che hanno ricevuto come prova del fenomeno. Le molestie non sono mai accettabili ma il volume degli abusi che qualcuno riceve sui social tende a corrispondere alle dimensioni della piattaforma di cui dispone (e spesso, purtroppo, al suo genere).

Le poche volte in cui abbiamo visto persone perdere i propri mezzi di sussistenza negli ultimi anni è stato per azioni difficilmente difendibili: mi viene in mente Harvey Weinstein, o l’esponente dell’alt-right Milo Yiannopoulos, che ha segnalato legami con i nazionalisti bianchi. Le discussioni sulla libertà di parola tendono a riguardare coloro le cui carriere sono rimaste in gran parte inalterate.

Quindi, ribaltando la questione: chi è stato effettivamente cancellato? Gli autori milionari continuano a guardare i loro libri godere del successo commerciale e i registi rimangono acclamati dalla critica (pur avendo perso magari una parte del patrimonio economico). Potrebbero esser stati mesi nell’occhio del ciclone, persino aver perso fan. Ma queste controversie hanno influito drammaticamente sui loro guadagni? Sul loro potere? Fondamentalmente, è stata loro tolta la libertà di parola?

Il diritto alla libertà di parola non è il diritto di vedere pubblicati i propri pensieri non filtrati aspettandosi che nessuno alzi la mano per criticarli. È probabile che chi sente minacciato e faccia ricorso a questa argomentazione detenga più potere della maggior parte delle persone, che le conosca personalmente o meno.

Ma che succede se non sei riccə o famosə?

Cancel culture è diventata un’espressione vaga, generica e confusa, che comprende persone e situazioni molto diverse. Essere cancellati implica uno status, un piedistallo dal quale verrai abbattuto; la vergogna pubblica dei civili non riguarda la libertà di parola, ma il poco potere che le persone “normali” hanno sulla propria narrativa quando improvvisamente diventano virali sui social. Per questo, la cancel culture, nei termini in cui viene culturalmente intesa, non esiste.

Il potere rimane saldo nelle stesse solide mani che lo custodisce, i personaggi famosi con opinioni controverse non vengono scalfiti, le loro carriere continuano a rimanere in piedi, i loro conti bancari a essere pingui. Affrontare le conseguenze per ciò che si afferma o si fa mica è una violazione della libertà di parola. Chi è al potere mantiene il proprio potere, l’unica scocciatura, per il potere, è ascoltare ciò che chi non lo possiede ha da dire.

Un compromesso accettabilissimo sapendo che niente si sposterà di una virgola, no?