“Until the end of the world”: un viaggio intercontinentale che svela l’insostenibilità dell’industria ittica

Until the end of the world ha debuttato lo scorso 15 febbraio al MAXXI di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Si tratta del nuovo lavoro di Francesco De Augustinis, regista, giornalista e già autore di documentari incentrati sul rapporto oscuro tra allevamenti, sostenibilità ambientale e sociale.

Quest’ultimo documentario, frutto di tre anni di lavoro e girato in tre contenenti diversi (Europa, Africa, America Latina) mostra in poco meno di un’ora le controversie del settore alimentare che cresce più velocemente al mondo: quello dell’acquacoltura.

Secondo alcune stime di Compassion in World Farming e FishCount, attualmente nel mondo sarebbero fino a 120 miliardi i pesci allevati, a fronte di una produzione annuale che la Fao attesta a 122,6 milioni di tonnellate. In altri termini, oggi l’industria ittica cresce a un ritmo esponenziale e una velocità tale per cui, già nel 2021, la quantità di pesce prodotto negli allevamenti ha superato la pesca.

Come dichiara Alessandro Lovatelli, esperto della divisione Acquacoltura della Fao: «Oggi l’acquacoltura produce il 50% del pesce che arriva sulle nostre tavole […] Trent’anni fa l’acquacoltura non aveva una produzione così elevata, ma negli ultimi tre decenni è cresciuta in maniera costante, del 4-5% all’anno».

La rapidità di questa ascesa non è casuale, ma la diretta conseguenza della cosiddetta Blue Transformation, la strategia delle Nazioni Unite orientata ad aumentare la produzione mondiale di cibo per sfamare una popolazione globale che è in costante crescita, e che potrebbe sfiorare i 10 miliardi entro il 2050. Ed è proprio l’efficacia di questa strategia che De Augustinis vuole mettere in discussione con il suo documentario, mostrando allo spettatore quali siano i dilemmi etici, nonché le implicazioni ambientali e sociali di un’industria che per alimentarsi ha bisogno di utilizzare più risorse marine per massimizzare i propri profitti.

Ad oggi, il consumo medio di pesce è di circa 20 kg pro capite. Se vogliamo mantenere lo stesso consumo nei prossimi decenni, dobbiamo produrne di più perché la popolazione mondiale sta continuando a crescere. Ma a che prezzo? Sovrasfruttamento delle risorse naturali, impoverimento di intere comunità, violazione dei diritti umani.

Per prima cosa, l’espansione dell’acquacoltura ha un impatto ecologico devastante per gli ecosistemi marini. Ne è un chiaro esempio la Grecia, che con circa 130.000 tonnellate di pesce allevato nel 2021 è attualmente il principale produttore in Unione Europea.

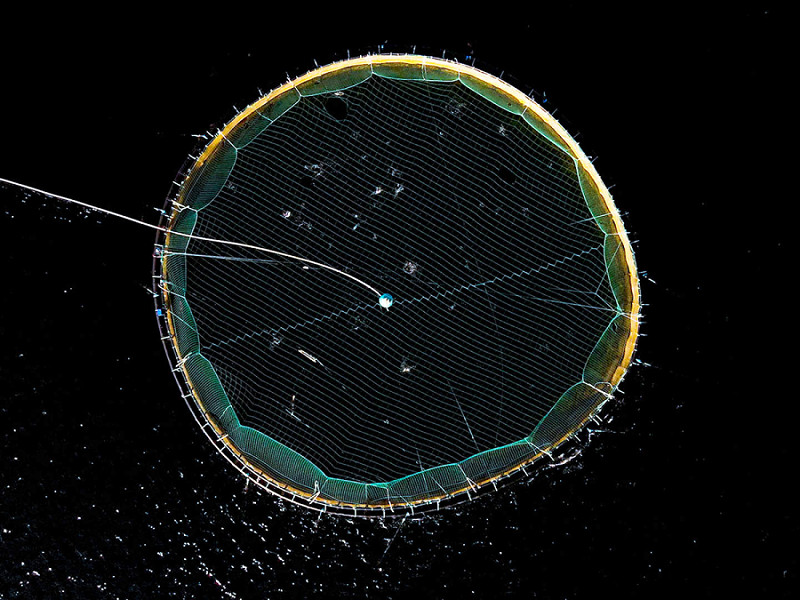

A Poros, una piccola isola situata nella zona meridionale del golfo Saronico, la proliferazione delle gabbie destinate all’allevamento di specie ittiche desta non poche preoccupazioni tra le comunità locali.

Qui, le acque reflue ricche di materiali di scarto che provengono dalle vasche si stanno accumulando nel golfo per mancanza di circolazione delle correnti, causando il deterioramento della posidonia oceanica, una pianta acquatica tipica del Mediterraneo che svolge una funzione regolatrice fondamentale per l’ecosistema marino.

L’impatto ambientale è enorme: secondo le stime, ogni 1000 tonnellate di pesce, sarebbero quasi 2 tonnellate di materiale organico (mangimi, feci, pesci morti) a essere riversati in mare.

La cittadinanza racconta alle telecamere altre irregolarità che sono all’ordine del giorno nel settore dell’acquacoltura. Anzitutto, nelle vasche vengono inseriti e allevati più pesci di quelli che sarebbero consentiti dalla legge, favorendo la diffusione di virus e malattie.

Ma non finisce qui: per massimizzare la produzione, è sempre più comune l’impiego di sostanze chimiche tossiche che oltre a inquinare mettono a rischio la salute dei consumatori finali del prodotto.

I danni non sono soltanto ambientali, ma riguardano anche l’economia locale, altamente dipendente dal turismo, e che rischia di essere gravemente colpita dall’espansione degli allevamenti ittici. «Su 4000 persone che abitano l’isola, l’80% vive di turismo - dichiara Andreas Kaikas, Tourist Committee member di Poros. - Quando l’ambiente marino sarà degradato, e un quarto del territorio dell’isola sarà dedicato all’acquacoltura, inevitabilmente i turisti sceglieranno altre destinazioni, perché non potranno più venire qui per godersi l’acqua pulita, il mare e le pinete».

Secondo Ioannis Dimitriadis, sindaco di Poros dal 2014 al 2023, ci troviamo davanti a una nuova forma di colonialismo: «è un modello estremo che non abbiamo mai visto prima, di sicuro non in Grecia. Ricorda i sistemi colonialisti che abbiamo conosciuto in Africa e in America Latina, dove la terra pubblica è stata sottratta alla collettività e monopolizzata da grandi aziende straniere».

Ioannis denuncia anche la complicità dello Stato, che sta deliberatamente scavalcando le decisioni di organi locali eletti democraticamente. «Affidando l’amministrazione di gran parte del nostro territorio a grandi multinazionali private, le autorità sanno imponendo con la forza qualcosa che calpesta la volontà della comunità locale. Se questo non è un sistema colonialista, non so come potremmo chiamarlo».

Anche l’isola di Gorée, in Senegal, è una tappa fondamentale del viaggio intercontinentale percorso da De Augustinis. In queste terre dell’Africa Occidentale, luoghi tristemente noti alla storia per aver ospitato i più grandi centri di smistamento per il commercio degli schiavi, oggi si consuma un’altra ingiustizia. «Sembra quasi che qui la legge del più forte, nell’ultimo secolo, abbia semplicemente cambiato faccia», dichiara il regista.

Negli ultimi anni il Senegal è diventato tra i principali produttori di farina di pesce, mangimi che vengono fabbricati utilizzando i cosiddetti piccoli pelagici, pesci di piccole dimensioni e dallo scarso valore commerciale (ma che sarebbero perfettamente adatti all’alimentazione umana) che vengono usati per nutrire le specie allevate.

Ed è proprio la produzione di questi mangimi a rappresentare il vero paradosso degli allevamenti ittici: la quantità di pesce pescato che si utilizza per sfamare specie carnivore (come spigole e orate ma anche salmone, trote, tonni e persino gamberi) è molto di più del pesce che viene prodotto negli allevamenti e venduto ai consumatori.

A tal proposito, Alessandro Lovatelli solleva una domanda etica cruciale: «perché usare del pesce ottimo per produrre un altro tipo di pesce che non tutti si possono permettere? Perché produrre 1kg di salmone usando 7kg di pelagici?»

Le fabbriche di farina di pesce prendono il pesce, lo trasformano in farina e olio di pesce per esportarlo in Europa o in Asia per nutrire altri animali.

Come testimoniano i tanti pescatori intervistati nel documentario, ci troviamo davanti a una pratica irragionevole, dannosa per l’ambiente e ingiusta sul piano sociale. Uccidere più pesci per aumentare la disponibilità di mangimi e massimizzare la produzione di specie allevate che verranno, in un secondo momento, uccise per la stessa ragione.

«Tutto ciò non è etico né sensato dal punto di vista di governance delle risorse: esse sono già sovrasfruttate, ma in questo modo vengono per di più sottratte alle comunità locali che avrebbero bisogno di quel cibo», ha dichiarato Aliou Ba, Ocean Campaigner di Greenpeace Africa.

Il problema delle fabbriche di pesce su cui Europa e Cina stanno investendo in West Africa non si limita alla riduzione drastica del pescato, ma riguarda la destrutturazione dell’economia del territorio nel suo complesso.

Babacar Mbodji, pescatore di Kayar, racconta che in Senegal il pesce sta finendo, perché «tutto il pesce che c’è viene pescato e portato alla fabbrica di mangimi».

Questo fa sì che per i pescatori locali commerciare con Paesi limitrofi e clienti del posto stia diventando impossibile. «Le fabbriche non ci lasciano niente, comprano tutto loro a prezzi altissimi, prezzi che noi non ci possiamo permettere. Non abbiamo più pesce per lavorare. Vi chiediamo di aiutarci a far chiudere queste fabbriche”, spiega Diaba Diop, che con Pencum Senegal si occupa della trasformazione del pesce.

L’ascesa di questa industria, oltre a destabilizzare l’economia senegalese, sta creando anche fratture nel tessuto sociale. Infatti, non tutti in Senegal protestano per la presenza delle fabbriche di farina di pesce. A Soumbedioune, il mercato di pesce più famoso di Dakar, Adama Thiam, uno dei pescatori che lavorano lì, confessa che per lui e i suoi colleghi è più conveniente vendere alle fabbriche estere invece che finanziare i venditori locali. «Se lavori con le fabbriche guadagni di più. La fabbrica paga meglio delle donne che si occupano della vendita del pesce qui. È con le fabbriche che guadagni soldi».

Insomma: sebbene la Fao promuova l’acquacoltura come parte integrante della Blue Transformation, Until the end of the world dimostra che, a oggi, l’acquacoltura è ben lontana dal rappresentare un modello di sviluppo sostenibile.

Alleviamo pesci carnivori, soprattutto salmone, spigole e orate perché hanno un valore di mercato più alto. Contemporaneamente, promuoviamo gli allevamenti intensivi di pesce come fossero la ricetta perfetta contro l’overfishing, adatta a soddisfare i bisogni di una popolazione in crescita e a rendere le diete occidentali più rispettose dell’ambiente.

D’altra parte, è la stessa Fao a dirci che ogni anno nel mondo oltre 20 milioni di tonnellate di pescato sono usate per scopi non alimentari, soprattutto per produrre farina e olio di pesce.

È così che l’acquacoltura promette di sfamare la popolazione globale?