Come se la passano flora e fauna in città?

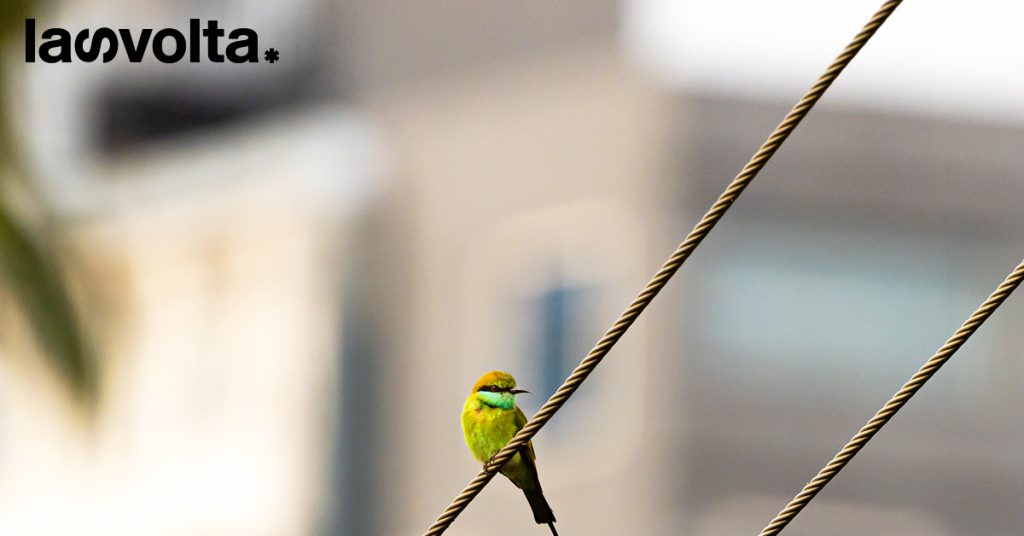

Quando pensiamo allecittà, è facile immaginarle come luoghi sterili in cui, tra strade e palazzi, l’uomo conduce una vita lontana dal mondo naturale. Tuttavia, la realtà è un po’ diversa e, laddove la nostra mente disegna colate di cemento, labiodiversitàsopravvive e cerca di ritagliarsi uno spazio. Così, quelle che di giorno sono strade percorse da centinaia di autovetture, di notte si trasformano in sentieri che a seconda della latitudine in cui ci si trova, possono essere attraversate da piccoli e grandi mammiferi come lupi, cervi, orsi, cinghiali, scoiattoli e tanti altri animali che, proprio come noi, hanno bisogno di spostarsi da un luogo all’altro. Allo stesso tempo, i pali della luce diventano luoghi in cui, in mancanza di una valida alternativa, gli uccelli nidificano, mentre tetti e pareti delle nostre case sono rifugio per insetti, piccoli e grandi rettili, e diverse specie di piante e funghi. Questa esplosione di vita viene definitabiodiversità urbanae comprende quella varietà di organismi viventi, con le loro variazioni genetiche, così come la molteplicità di habitat che sopravvivono all’interno e nei pressi degli insediamenti urbani. Nel 2017 l’analisi pubblicatasulla rivistaYale Environment 360ha evidenziato che di 529 specie di uccelli analizzate a livello globale, ben 66 si trovavano solo nelle aree urbane e, tra queste, non solo i famigerati piccioni, croce e delizia di ogni città che si rispetti, ma anche una varietà di specie originarie delle diverse regioni censite. Come tutte le relazioni, però, anche quella tra città e biodiversità non è tutta rosa e fiori e richiede una certa dose di apertura, tolleranza, pianificazione e strategia. Tanto più se diamo un’occhiata ai dati. L’impatto di Homo urbanus sulla biodiversità Al giorno d’oggi circatre quarti della superficie terrestre risulta significativamente modificata dalle attività umane. Quasi 4 miliardi e mezzo di persone, corrispondenti al 55% della popolazione mondiale, vivono in agglomerati urbani e la percentuale è destinata a salire raggiungendo l’80% entro il 2050. Questo significa che, con l’aumento della popolazione mondialee l’espansione delle aree urbanee periurbane, sempre meno spazio verrà riservato alla vita selvatica e gli spazi naturali diventeranno sempre più delle piccole tessere di un mosaico che, qualche secolo fa, ricopriva abbondantemente il Pianeta. Eppure, propriole città dipendono da ecosistemi sani e aree verdiin grado di garantire ai loro abitanti una serie di fondamentali servizi ecosistemici oltre che fornire un valido aiuto contro gli impatti dei cambiamenti climatici. Tra questi, basti citare il ruolo degli alberi nella produzione dell’ossigeno che respiriamo oltre alla capacità di fornirci efficaci barriere contro il rumore, mitigare l’effetto isola di calore e donarci momenti di relax dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. In termini generali, nelle città l’intervento dell’essere umano è pervasivo nello spazio e nel tempo e non concede spazio alla spontanea evoluzione naturale delle specie. Gli impatti registrati negli ultimi decenni hanno evidenziato comele conseguenze dell’urbanizzazione tendano a riversarsi su tutti e 5 i principali fattori di perdita di biodiversità, ossia: perdita e frammentazione degli habitat, cambiamenti climatici, inquinamento, diffusione dispecie alieneinvasive e sovrasfruttamento. Nel primo caso, basti pensare all’impatto che la costruzione di infrastrutture di trasporto o a uso abitativo hanno sulla riduzione o l’eliminazione degli spazi verdi. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, è sufficiente pensare alla capacità energivora delle città e a come questa influisca sulla quantità di gas a effetto serra che vengono emessi in atmosfera. Gli effetti della crisi climatica sulla vita selvatica sono ormai ampiamente documentati e riguardano non solo le interazioni tra specie ma anche la loro fisiologia. Il movimento delle persone tra diverse città può inoltre favorire la diffusione di specie aliene che entrano in competizione con quelle autoctone e possono ridurne drasticamente il numero. Infine, la vita urbana può facilmente portare all’iper consumo e a scelte poco sostenibili con ovvie ripercussioni all’apice della catena, sia esso in mare o sulla terra. Per quanto siano diffuse e massicce, leconseguenze dell’urbanizzazione sulla biodiversitàtendono però a essere specie-specifiche, il che significa che sealcuni organismi si adattano più facilmenteai vari cambiamenti imposti dall’essere umano – come la costruzione di infrastrutture – altri ne possono soffrire enormemente e, con il tempo e in assenza di adeguati supporti, possono soccombere. A questo si aggiunge la tendenza delle persone a favorire la presenza in città di specie generaliste a fronte di quelle più specializzate che, alla lunga, portano a una omogeneizzazione degli ecosistemi e, quindi, a una loro ridotta funzionalità. Con tutto ciò che questo comporta a livello di servizi ecosistemici. Proteggere la biodiversità urbana ci garantisce una migliore qualità della vita Rendere le città accoglienti per labiodiversitàha inveceeffetti positivi per la salute fisica e mentale delle persone. L’esposizione al verde, per esempio, riduce lo stress e aumenta l’empatia verso le altre specie favorendone la conoscenza e, in ultima analisi, il desiderio di protezione del mondo naturale a partire dalla fascia più giovane della popolazione. È stato dimostrato, inoltre, che frequentare aree verdi stimola le persone a prendere decisioni consapevoli e volte a un cambiamento personale e collettivo positivo. La vegetazione aiuta a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici – a partire dall’effetto isola di calore – e contrasta efficacemente il dissesto idrogeologico. Un fattore, quest’ultimo, particolarmente importante per l’Italia visto che, in base a quello che si legge nell’ultimo rapporto Ispra, le aree a rischio elevato difrane e alluvioninel nostro Paese sono pari a 55.609 Km², ovvero il 18,4% del territorio. A questo dato si aggiunge il 17,9% delle coste basse italiane a rischio erosione, pari a 841 km di litorali, causando enormi danni economici, ambientali e sociali. Labiodiversità urbanaaumenta la permeabilità del suolo permettendo all’acqua piovana di penetrare nel suolo e raggiungere gradualmente le falde acquifere e i bacini idrici. Le radici, dal canto loro, funzionano come filtro naturale e riducono la quantità di sedimenti e impurità che arrivano nei serbatoi. Gli impollinatori garantiscono la presenza di un settore agroforestale in salute, importante anche nelle città vista la presenza fortunatamente sempre più importante di cinture verdi e orti urbani. Conservando la biodiversità, si preservano anche le catene trofiche. I predatori, infatti, possono controllare le popolazioni di animali che presentano potenzialmente dei rischi per la salute umana. Per esempio, i pesci sono predatori di larve di zanzara e le puzzole sono note per predare gli scorpioni. Lavorare per promuovere una mobilità sostenibile,sia attraverso la costruzione di infrastrutture adeguate che attraverso l’educazione dei cittadini, ha anche in questo caso effetti positivi sulla qualità dell’aria e di conseguenza sulla salute umana, oltre a contribuire a creare spazi urbani compatibili con le esigenze della natura e in cui sarà possibile ascoltare più facilmente il canto di un merlo che il clacson di un’automobile in coda. Gli stessi edifici dovrebbero, e potrebbero, essere pensati peraccogliere la biodiversitàeportarla dentro le casee le menti dei cittadini. Wassily Kandinsky sosteneva che ilcolorefosse capace di influenzare direttamente l’anima dell’uomo. Questo concetto è stato ripreso anche dal cosiddettodesign biofilico, che si ispira al concetto wilsoniano secondo il quale siamo tutti intimamente connessi con il mondo naturale, dove abbiamo passato il 99,8% della nostra storia evolutiva. Questo filone, che include il mondo dell’architettura e del design di interni ed esterni, permette di coniugare l’ambiente urbano con la natura, richiamandone alcuni elementi fondamentali e consentendoci di sopravvivere a un contesto fatto di cemento e forme sempre uguali le une alle altre. Secondo i suoi sostenitori, il design biofilicoridurrebbe lo stresse consentirebbe alle persone di abbandonarsi a sensazioni e pensieri positivi in un mondo dominato dalla velocità e dallo stress, arrivando persino a ridurre la pressione sanguigna e le problematiche cardiache. Una tendenza, quella di inserire l’elemento costruito nel contesto naturale, che fece parlare di sé già nel passato, quando Frank LLoyd Wright diede vita allaCasa sulla Cascata(Fallingwater, oCasa Kaufmanndal nome del suo proprietario), un capolavoro dell’architettura organica. Da gabbie a laboratori urbani di sostenibilità Ecco dunque che, con un lavoro di pianificazione oculato e a lungo termine, le città possono diventare dei laboratori di sperimentazione dove la biodiversità non venga percepita come un elemento “altro” ma come parte di un organismo vivente che si muove e si trasforma nel tempo. In questo, un ruolo importante è giocato dallesoluzioni basate sulla natura(NBS -Nature Based Solutions), ossia “azioni per proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati che affrontino le sfide della società in modo efficace e adattivo, fornendo contemporaneamente benefici per il benessere umano e la biodiversità”. Queste ultime diventano un valido strumento per difendere la biodiversità e garantire una migliore qualità della vita a chi sceglie, o è costretto, a vivere in città. Le idee e i progetti pilota ci sono. I finanziamenti anche. Ora è necessario lavorare coinvolgendo un ampio insieme di stakeholder – dalle istituzioni alle università, dai cittadini alle imprese – per progredire concretamente nella ridefinizione degli spazi urbani come suggerito, peraltro, dallo stessoNew European Bauhaus,movimento creativo e interdisciplinare per ripensare le nostre città e i nostri spazi di vita, rendendoli più belli, sostenibili e inclusivi fungendo da collegamento tra il Green Deal e lecasein cui viviamo.