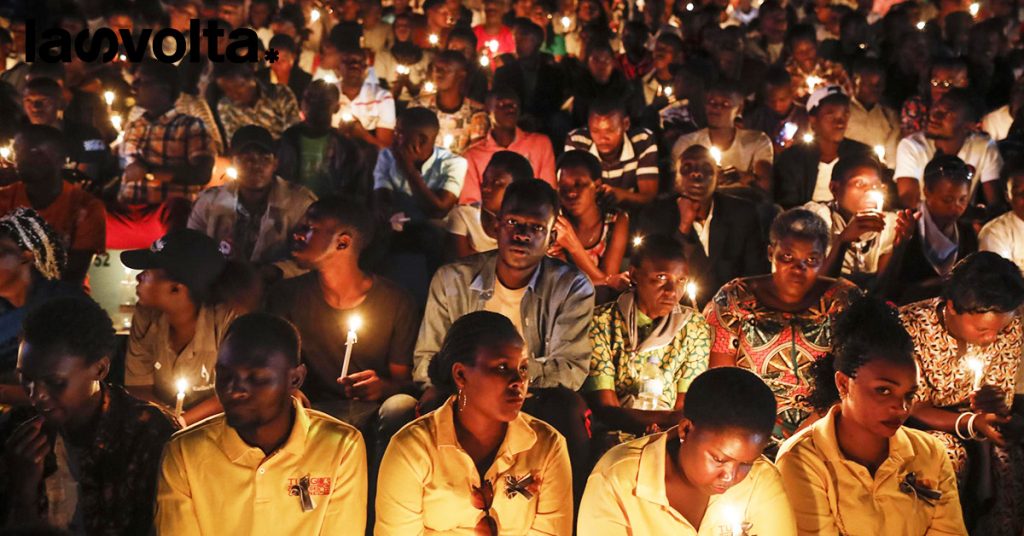

Ruanda: il 96% dei sopravvissuti al genocidio del ‘94 ha problemi di salute mentale

Nel1994inRuanda, gliHutuuccisero sistematicamente circa800.000 Tutsi, o più di 1 milione, secondo il Governo ruandese. Da alcuni anni scienziati sociali e politici, specialisti di salute mentale, genetisti e neuroscienziati indagano su questogenocidioper analizzare leconseguenzeche ha avuto sulle vittime. In particolare gli specialisti disalute mentale, arrivati sul posto subito dopo le atroci violenze, stanno conducendo studi sulla popolazione da 30 anni. Hanno documentato il trauma iniziale del Paese e il recupero dei sopravvissuti e dei loro figli, molti dei quali sono ancora oggi inclini a rivivere il trauma. In base a quanto esaminato, gli studiosi hanno spiegatosulla rivista scientificaNaturecosa accade a chi sopravvive a un genocidio. Il 96% dei ruandesi ha sofferto di disturbo da stress post-traumaticoa causa dell’estrema violenza subita, manel 1994 in tutto il territorio era presente un solo psichiatra;oggi ce ne sono soltanto 16 a fronte di una popolazione di 13,5 milioni di persone. Il più ampio studio sulla salute mentale della popolazione del Ruanda pubblicato nel 2018 rivela che i sopravvissuti al genocidio soffrono di alti tassi di disturbi post-traumatici (nel 28% dei casi), depressione (35%) e attacchi di panico (27%). Iltrauma intergenerazionaleè presente soprattutto tra ifigli nati da donne che durante il genocidio erano incinte. I nati nel 1994, durante le commemorazioni del 2000, hanno espresso sintomi come disturbi da stress post-traumatico, depressione, ansia e allucinazioni derivanti da un evento che non avevano vissuto. Un altro studio, condotto nel 2012, ha cercato di fare luce sulla questione. Il team di ricerca del genetista Léon Mutesa ha studiato i segni delDnanelle donne sopravvissute al genocidio che erano incinte nel 1994 e nei loro figli analizzando i loro campioni di sangue. I dati raccolti mostrano che i sopravvissuti al genocidio e i loro bambini presentano segni epigenetici simili su alcune sezioni del Dna. La teoria che il trauma possa trascendere almeno una generazione con effetti duraturi che potrebbero essere trasmessi attraverso più generazioni tramite un meccanismo di eredità epigenetica è controversa, ma per gli autori può avere dei benefici nei confronti delle vittime. Il confronto con i genitori dei bambini che riportavano segni di trauma, per esempio, aveva permesso ai primi di acquisire un atteggiamento diresilienza: finalmente potevano attribuire una motivazione alle difficoltà scolastiche dei loro figli e provare a porvi rimedio. L’Iriba Center for Multimedia Heritagecon sede nella capitale Kigali è uno dei primi centri in cui le ricerche sono svolte da studiosi ruandesi e non da occidentali. La necessità, secondo loro, è quella di condurre la popolazione attraverso un processo diriappropriazione del passato. Anche per questo la ricerca consiste soprattutto nell’ascolto dei sopravvissuti che hanno sopportato gli orrori del genocidio. Questi e altri approcci di studio stanno portando a galla una comprensione via via più ampia degli avvenimenti degli anni ‘90 identificandosomiglianze tra diversi genocidi. Individuare i loro fattori causali condivisi potrebbe aiutare, dicono i ricercatori, a comprendere perché le persone commettono atrocità e potrebbero contribuire allo sviluppo di approcci che aiutino a fermarle.