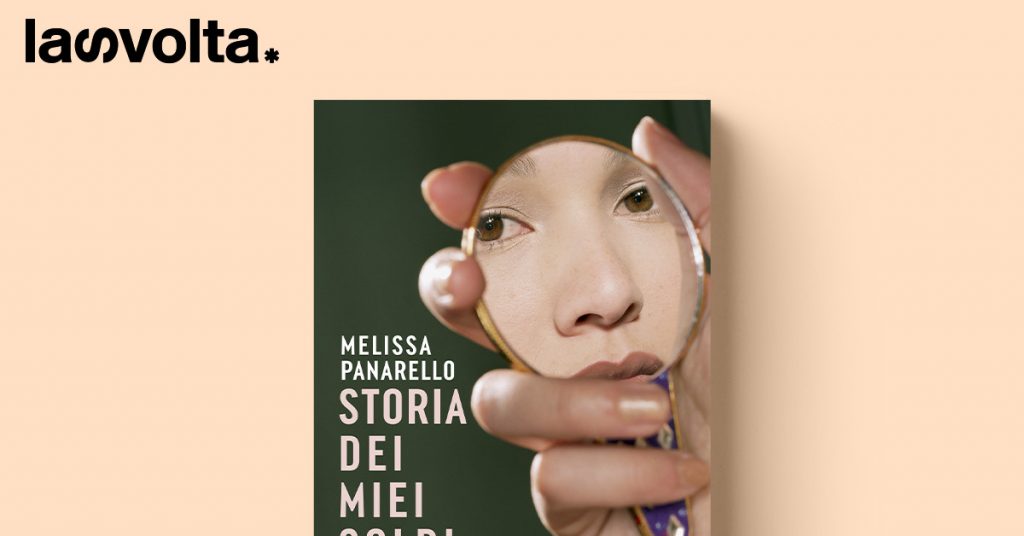

Storia dei “nostri” soldi: Melissa P. e il suo specchio

Quando una donna ottienemolto denaroavendo utilizzato il suocorpo, la suasessualità, come leva per trarne un’opera d’arte(un libro, un film) diventa ilbersaglio preferito di tutta la rabbia che il sistema riversa sul femminilee di tutta lapaura che essa possa emanciparsi e prendere potere. L’ambientazione del libro diMelissa Panarello,Storia dei miei soldi,è unaRomadel cinema, di feste e di produttori, di agenti e di aspiranti e qui, un’attrice che compiace ilmale gazemostrando il proprio corpo,diretta da registi maschi, per il piacere di spettatori maschi, va bene finché non diventa, di là dallo schermo, e cioè nella vita,una persona che dispone del proprio corpo e del proprio denaro, quindi potente, perché allora va placcata. E quale miglior modo perridurla al controllo maschilese non l’utilizzo degli strumenti che ilsistema patriarcaleha forgiato all’uopocome l’umiliazione, ladenigrazione, o più tecnicamente l’applicazione pedissequa del doppio standard? Gli uomini che usano corpi di donne per produrre denaro, sono grandi artisti, maestri, o nel peggiore dei casi dei fascinositombeur de femmes,ma una donna che lo fa è una persona da umiliare e prima possibile sostituire (come si farebbe con un pezzo di ricambio e non con una persona, a indicare dunque che una donna, del tutto persona, non è). È interessante che sulla copertina del libro ci sia unospecchio, perché ne è anche una chiave di lettura. Il romanzo è una storia di rispecchiamento tra l’autrice, che narra in prima persona, e l’attrice che ha interpretato il film tratto dal suo secondo libro. La scrittrice incontra di nuovo dopo molti anni, per caso, questaattrice che era stata il suo alter ego nel filme chenel frattempoha subito delle trasformazioni(lo scrivo evitando spoiler, sono cose che si apprendono nelle primissime pagine),non in meglio, diciamo così. Dal fulgore del successo sembra retrocessa, avvizzita a depotenziata, ridotta a una qualche strana forma di povertà. Si instaura un dialogo per cuil’exattriceracconta di sé a Melissa, che registra tutto per poi mettere su carta questa folgorante narrazione. Folgorante perché corre spedita, si impone nei ritmi e nei temi e non permette interlocuzione. È quello che l’autrice dichiara, ma è anche quello che succede alla lettrice o al lettore. Sei nel flusso, gli eventi si susseguono, così come le case, i luoghi, le persone e le azioni. Clara T.(questo è il nome che Panarello dà al personaggio dell’attrice, risonante conMelissa P.) si muove in uno scenario quasietologico. Lei, come gli altri personaggi, fa cose in un’attonitainconsapevolezza, vive come in unostadio precedente alla coscienza, quando ancora non si analizza quello che si fa, non si pondera, non se ne leggono le motivazioni psicologiche o le spinte emotive, ma si seguono, e basta. Questo modo di stare al mondo, o questo modo di raccontare lo stare al mondo degli umani (che ha anche a che fare con la fase giovanile dell’esistenza), è estremamenteliberatorio, leggero. Clara T. aggiunge consapevolezza al suo racconto nella seconda parte, in cuiattribuisce dei nomi ai meccanismi psicologici che la governano, li riconosce e tuttavia sembra incapace di riscattarsi. Vede la rete ma ci cade lo stesso, essendo il suo dolore, come i nostri, ingovernabile dalla solaratio. Questa visione degli umani che sembrano mettere in campo comportamenti bizzarri o eccentrici e sono invece solo intrappolati nelle loro personali dannazioni (o nevrosi) mi ha fatto pensare aNatalia Ginzburgperché, seppure in altri ambienti e con uno stile diverso,anche nel suo caso i personaggi agiscono nell’inconsapevolezzae sonodescritti con una spietatezza vivida e quasi noncuranteche li rende leggeri, anche nei loro drammi. Clara T. è così. Leggera, come personaggio, come narratrice e narrata, come sequenza di parole, frasi, periodi. Scorre come l’acqua. Resta stesa sul divano, guarda la finestra, aspetta per giorni, proprio come accadeva nel ‘900, in una dimensione quotidiana che sembra perduta. La noia, l’attesa, fissare il soffitto, guardare fuori dalle finestre, scendere a comprare una cosa, sembrano preistoria da quando siamo costantemente attaccati aidevice. Viaggia per il mondo, riempie il bagno di pappagalli, spenna fagiani e piccioni, organizza feste in casa sua per poi lasciare tutti lì e andare a letto presto. Il libro si legge d’un fiato, come d’un fiato sembrano accadere le alterne vicende di Clara T.,l’improvvisa ricchezza e la precipitosa povertà. Una volta un compositore mi disse chebisogna lasciare una parte di lavoro(la maggior parte, nel suo caso)all’ascoltatore. Era un bel concetto ma alla fine, forse, serviva a giustificare una difficoltà a lasciarsi andare, all’accontentare anche la parte emotiva, sentimentale, corporale che c’è nellamusica. Alla fine, forse, la sua musica nasceva e restava nel cervello e per questo parlava solo al cervello. Sarà per via di una mia pigrizia mentale ma preferisco, quando posso, ed è questo il caso,correre coi personaggi e non interrogarmi, se non in un secondo momento, su come sia montato il libro, su quali siano le scelte sintattiche, su come siano costruite le storie. Mi succede quando la prosa obbedisce a quella stessa esigenza di corsa, interiore, chenon significa velocità, significa piuttostodanza. Credo che la leggerezza, in letteratura, consista in questo, nelsottrarre peso alle tragedie senza sminuirne la portata tragicae la tragedia, qui, come quasi sempre nelle nostre vite,si consuma fra gli affetti principali: il padre, la madre, il fratello, poi i due fidanzati e il figlio. Tutto il resto è sfondo funzionale, illusionismo percettivo e scorre via come il paesaggio dal finestrino del treno. Quando restiamo soli con i nostri estratti conto, le cartelle di Equitalia, i bonifici in entrata e i mutui da pagare siamo tutti, come Clara T., nella metafora dei nostri dare e avere sentimentali e quello che ci salva non è tanto il denaro che abbiamo o non abbiamo ma l’equilibro interioreche ci permette di gestirlo. Per questo è sempre interessantela storia dei nostri soldi.