Immortalare il male, per non dimenticarlo

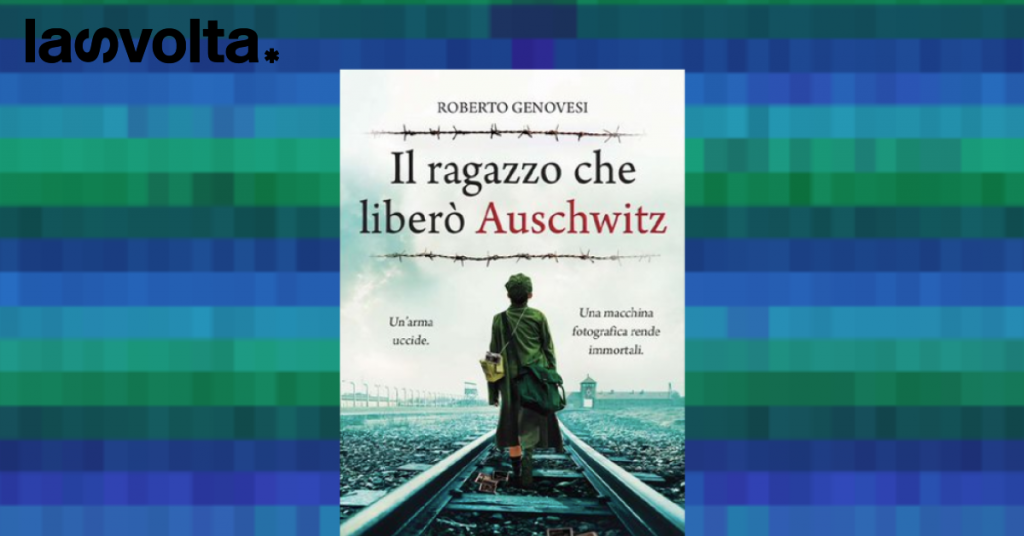

«La sai qual è la differenza tra un fucile e una macchina fotografica?», mi chiese allora Igor. «Sì, la differenza», fece Igor rimettendo la sua Leica nella custodia. Poi sollevò la testa. «Tanto un fucile quanto una macchina fotografica hanno un grilletto che fa scattare un meccanismo. Ma il meccanismo che fa funzionare un fucile porta la morte mentre quello che azionauna macchina fotografica regala l’immortalità». È in questo breve scambio di battute traVlady, sedicenne arruolatosi volontario nell’Armata Rossa per proteggere il fratellino, e il fotografo russo che gli apre le porte a un nuovo modo di guardare il mondo – attraverso la lente e l’otturatore – che potremmo forse riassumere il senso più profondo del nuovo romanzo diRoberto Genovesi,Il ragazzo che liberò Auschwitz,edito da Newton Compton Editori (278 p., 12,90€) epresentatolo scorso lunedì al Maxxi di Roma conGiampaolo Rossi,Mario Venezia,Ruth DureghelloeAlessandro Giuli. Un libro sullaShoa,l’orrore dei campi di sterminio, sullabanale insensatezza del male. Ma anche, e forse soprattutto, un libro sul potere delle immagini non solo nelraccontare l’irraccontabile, ma anche di preservarne la memoria. È un lungo avvicinamento quello che porta Vlady dalla sua Ucraina aicampi di sterminio– ché di questo si trattava, insiste a ricordarci, non di campi di concentramento – di Auschwitz-Birkenau e che porta noi, passo dopo passo assieme a lui, sempre più vicino alcuore di quell’orrore indicibileche è prima evocato e poi sempre più palpabile, anche se ancora incomprensibile. Come se quell’orrore, nella suameticolosa, puntuale e disumana organizzazione, non potessimo che vederlo attraverso un filtro. Della macchina fotografica, che tutto cattura prima ancora di comprenderlo: prima si scatta, poi si capisce cosa si è scattato, ci insegnano i due fotografi-maestri di Vlady. Del racconto nel racconto nel racconto di Hubert, il prigioniero rom che narrando la sua storia aiuta il protagonista a ricomporre la realtà oscena dei campi che si nasconde dietro lerovine che i tedeschi si sono lasciati dietro cercando di cancellare il loro pianoper la “soluzione finale”. Delle fotografie che quel piano immortalano nella suaagghiacciante lucidità. E, in mezzo a quell’orrore, mentre fa capolino dalle fotografie e sembra volere giocare una caccia al tesoro tra i resti della Birkenau ormai deserta in cui Vlady cerca la verità,l’umanità che resiste.Un’umanità che ha un volto di ragazza, di una voce senza voce che racconta lavolontà di non cedere all’odio e allaviolenza. Il termine “immortalare” ha il doppio significato di “rendere immortale” e “fotografare, raffigurare”. E probabilmente non a caso. Quando parliamo di Olocausto, queste due facce di un’unica medaglia sono entrambe determinanti, oggi come in quel gennaio di 78 anni fa. La Memoria è un patrimonio collettivo che va alimentato, soprattutto quando i suoi testimoni ci lasciano dopo aver consegnato il loro messaggio alla Storia. Arriverà un momento in cui non ci sarà più nessuno che abbia vissuto gli orrori dellaShoaa poterli raccontare. Allora,a dare nuova forza alle loroparolerimarranno le immagini, quelle immagini catturate da chi – come Sergej, Vlady e i cineoperatori che hanno “liberato” Auschwitz e Birkenau – per primo ha visto il male e, invece di scappare e voltare lo sguardo, è rimasto e attraverso l’obiettivolo ha guardato, perché tutti potessero conoscerlo. Rimarranno a rendere omaggio a chi quell’orrore crudele e insensato ha sofferto, a combattere chi quell’orrore vorrebbe negare. Ricordare quanto sia importante ricordare non è mai superfluo, né vano. È un esercizio che tutti dovremmo fare ogni giorno, non solo in occasione della Giornata che quella Memoria condivisa celebra. Per questo, raccontare chi ci ha permesso di farlo, dandogli il volto di un sedicenne che, solo davanti alla porta dell’inferno, fa di questaurgenza di fissare il male per tramandarloe impedirgli di svanire una missione, è qualcosa di più che l’ultimo, ben scritto, romanzo sull’Olocausto.