Come sta l’editoria italiana (e i lettori)?

- Indice dei contenuti

- Chi stampa?

- Cosa si stampa?

- Chi legge?

- Una questione di famiglia

- Come si legge (e dove)?

Non è un segreto che per molti settori il periodo natalizio rappresenti il picco di vendite annuali.

L’editoria è tra questi: che sia per un regalo, per dedicare un po’ del tempo libero alla lettura, per accaparrarsi quei titoli che arrivano puntuali in libreria a dicembre e che spesso acquistiamo per non sfogliare mai, fatto sta che Natale copre da solo il 15% delle vendite dell’intero settore del libro.

Ma come vanno le cose se guardiamo anche al resto dell’anno?

A darci un’indicazione accurata sullo stato dell’editoria nel nostro Paese è il report Istat Produzione e lettura di libri in Italia, che analizza i dati relativi al 2021. Detto brevemente: si stampano più libri ma i lettori rimangono gli stessi.

Chi stampa?

Nel 2021, infatti, l’aumento della produzione libraria è stato dell’11,1%, per un totale di oltre 90.000 opere pubblicate. L’incremento non è consistente solo rispetto all’anno segnato dal Covid-19, ma anche al precedente, visto che rispetto al 2019 è dell’8,2%. La maggior fortuna riguarda l’editoria per bambini e ragazzi: crescono del 17,7% le opere pubblicate e del 5,6% le copie stampate.

Questo trend, però, non si accompagna a un aumento del numero degli editori, quanto piuttosto al suo opposto: complice anche l’emergenza pandemia, infatti, gli attivi sono diminuiti del 10,2%.

Quello italiano è un settore polarizzato, che per oltre la metà (53,4%) è composto da micro-editori (con una tiratura annua non superiore a 5.000 copie), il 37,4% è un piccolo editore (massimo 100.000 copie), il 6,7% un medio editore (tiratura non superiore a un milione di copie) e solo il 2,5% è classificato grande editore (tiratura superiore a un milione di copie).

Per contro, i grandi editori realizzano quasi un terzo (30,5%) della produzione libraria in termini di opere pubblicate e addirittura tre quarti (76%) in termini di tiratura.

L’andamento del fatturato dagli editori a conclusione del 2021 evidenzia un notevole miglioramento rispetto al 2020, a conferma della forte ripresa del mercato editoriale dopo l’emergenza pandemica: uno su tre, infatti, dichiara un aumento.

Cosa si stampa?

A dominare l’offerta editoriale (81%) sono i titoli di genere varia, seguiti da quelli per bambini e ragazzi (9,9%) e da opere scolastiche (9,1%).

I testi letterari moderni – un’ampia categoria che include romanzi, racconti, libri gialli e di avventura, libri di poesia e testi teatrali – coprono oltre il 20% del totale, con un peso particolare dato dagli oltre 14.000 romanzi e racconti pubblicati, che costituiscono circa il 15,9% dei titoli e il 18,7% delle copie stampate nel 2021.

Entrano in classifica con una quota non marginale in termini di tiratura (4,2%) e diffusione anche i fumetti, dopo i romanzi e l’editoria scolastica o pedagogica.

Il 42,5% della produzione editoriale è disponibile anche in e-book, una percentuale in lieve diminuzione (-2,9%) rispetto al 2020, quando la fruizione digitale ha avuto un’ampia diffusione e le possibilità di accedere alle versioni cartacee erano ostacolate dalle limitazioni e restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.

Cresce però la tendenza a pubblicare opere esclusivamente in formato e-book, senza la corrispettiva versione cartacea: +19,0% rispetto al 2020 e +82,4% rispetto al 2019.

Ad aumentare è anche il numero di libri fruibili in formato audiolibro, con una crescita del 4,7% se guardiamo al totale e del 13,5% considerando solo le pubblicazioni dei grandi editori.

Chi legge?

Ad aver letto almeno un libro nell’ultimo anno è il 40,8% della popolazione di 6 anni e più: il valore è in linea, anche se leggermente più basso, con quello del 2020 (41,4%).

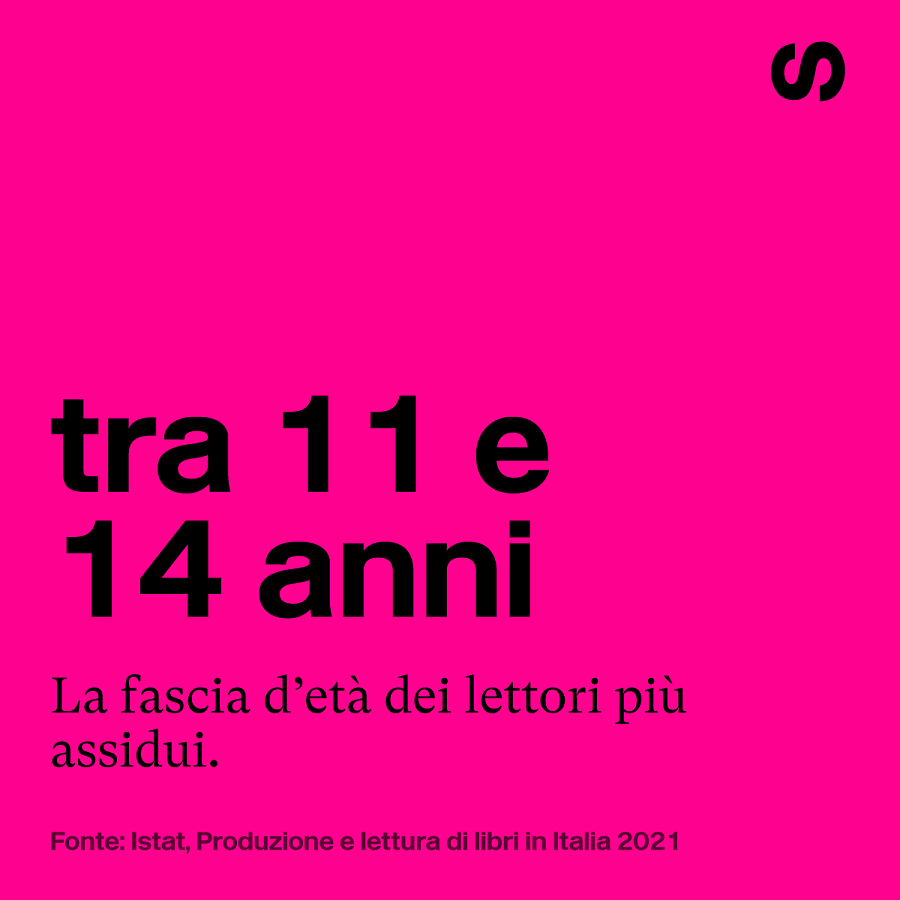

I giovanissimi continuano a essere i lettori più assidui: sebbene in calo negli ultimi dieci anni, tra gli 11 e i 14 anni il 54,7% ha letto almeno un libro nell’ultimo anno.

Anche il genere femminile conferma l’amore per quest’attività. La percentuale delle lettrici nell’ultimo anno è stata del 45,7% e quella dei lettori del 35,8%, conclamando un divario che si manifesta dal 1988, quando si dichiaravano lettori il 39,3% delle donne e il 33,7% degli uomini.

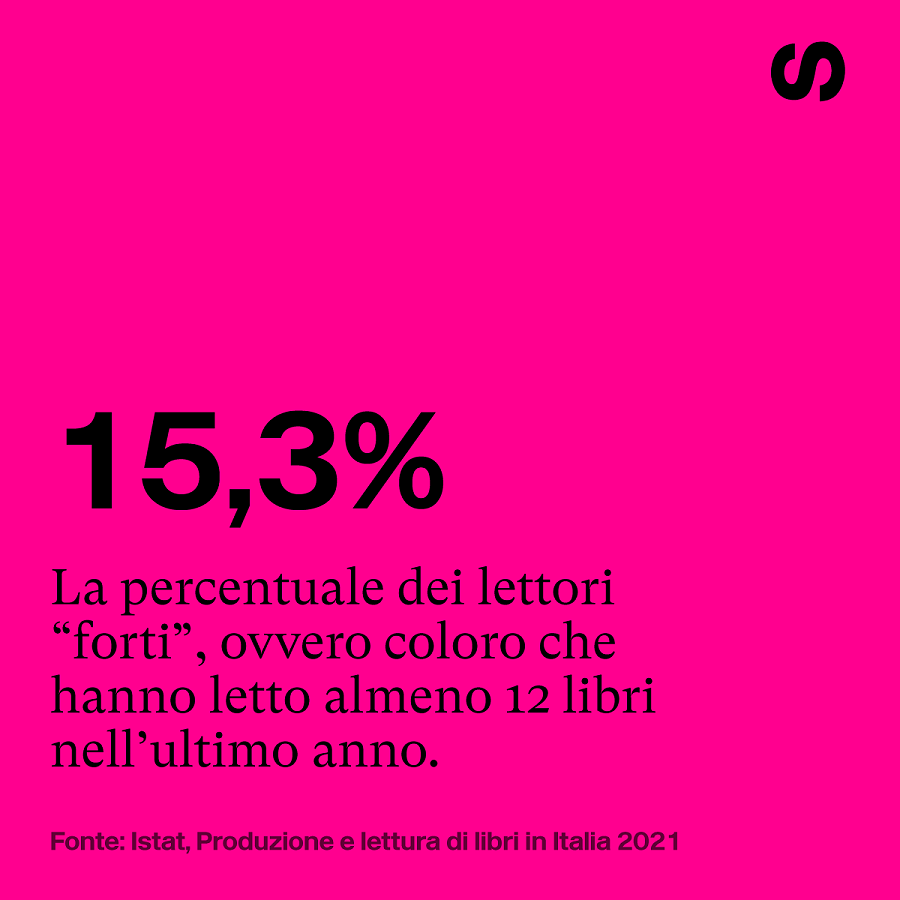

Il gap di genere, però, si riduce tra i cosiddetti lettori forti, quelli che hanno letto almeno 12 libri nell’ultimo anno (il 15,3% del totale): a leggere in media un libro al mese sono infatti il 15,9% delle donne e il 14,4% degli uomini.

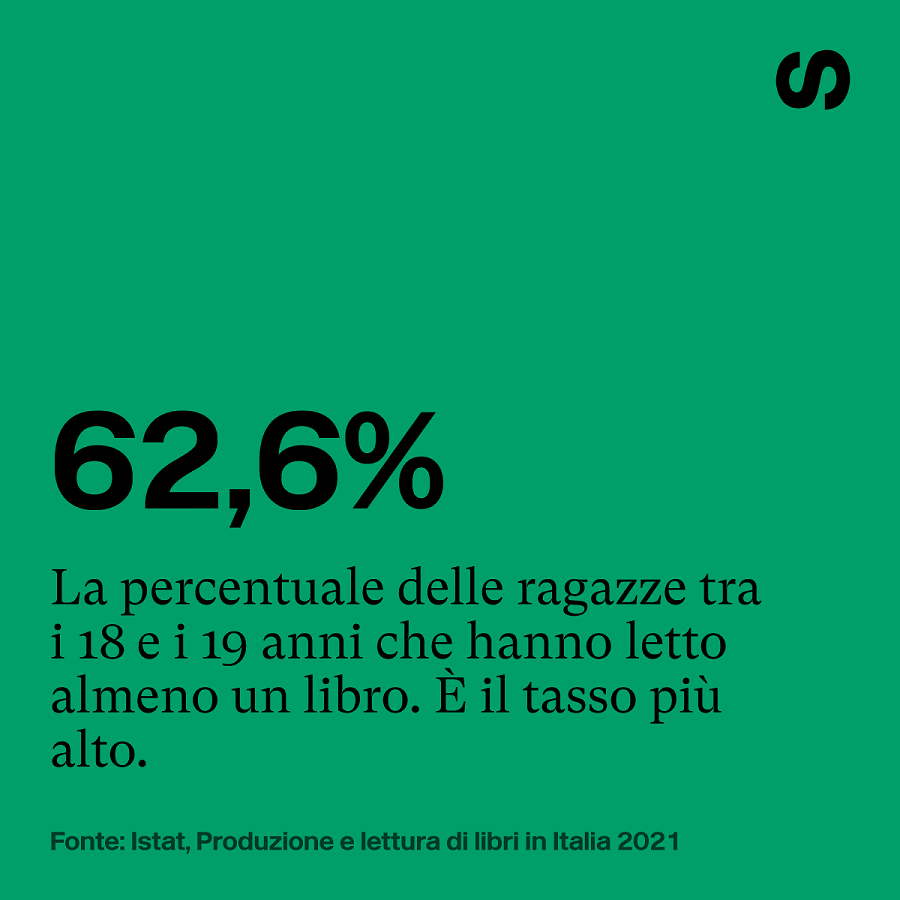

Le ragazze di 11-24 anni sono le più affezionate alla lettura: oltre il 60% ha letto almeno un libro nell’anno, con un picco tra i 18 e 19 anni (62,6%).

A influenzare le abitudini di lettura sono il livello di istruzione (legge libri il 71,5% dei laureati, il 46,8% dei diplomati e solo il 26,3% di chi ha la licenza elementare) e il territorio: questa attività continua a essere più diffusa nelle regioni del Centro-Nord e nei Comuni delle aree metropolitane, un fattore legato in parte alla maggior presenza di librerie e biblioteche nei centri di grandi dimensioni.

Una questione di famiglia

Anche la famiglia si rivela determinante: tra gli under 18 anni la quota di lettori è pari al 73,5% se leggono sia la madre che il padre, un numero che scende al 34,4% se entrambi i genitori non sono lettori.

In particolare, per quanto riguarda i bambini più piccoli (6-10 anni) sono maggiormente influenzati dalla presenza della sola madre lettrice (il 59,0% legge) mentre dopo i 15 anni si dedica alla lettura il 39,0% dei ragazzi anche se i genitori non hanno questa abitudine.

Come si legge (e dove)?

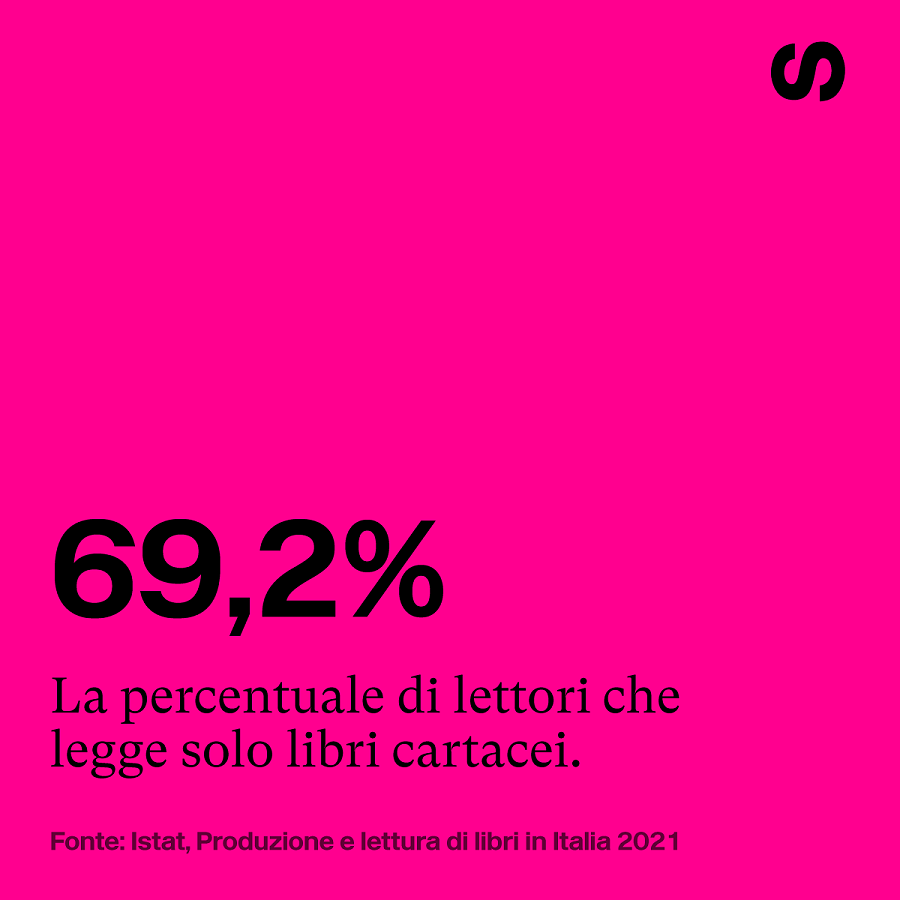

Il 69,2% dei lettori legge solo libri cartacei, il 12,1% solo e-book o libri on line, lo 0,5% ascolta solo audiolibri mentre il 18,2% utilizza più di un supporto per la lettura (libro cartaceo, digitale, audiolibro).

Nel 2021 il 7,4% della popolazione di 3 anni e più ha dichiarato di essersi recata almeno una volta in biblioteca nel corso dell’anno, con un calo di circa 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Lo hanno fatto più spesso le donne (8,2% contro 6,5% degli uomini), con differenze di genere più marcate tra i giovani di 11-24 anni e le persone residenti nel Nord (10,6%). L’accesso on line alle biblioteche ha in parte mitigato le difficoltà di fruizione e partecipazione in presenza: il 6,8% delle persone di 6 anni e più si è infatti collegato almeno una volta al sito di una biblioteca.